|

|

| �����u�q���͈ɐ��Ɩ��c���j�v |

|

|

|

|

|

�u�n�������ƓV�c���ǂ��q����̂��H�v�ƍl���������������ł��傤���A�Ȋw�I�Ȏv�l���ǂ̂悤�Ȃ��̂����l����ɂ͖ʔ����e�[�}�ł��̂ŁA�٘_�A���_�͊o��̏�Œ�Ă�����̂ł��B

�����h���I�ȃ^�C�g���Ɍ����܂����A�{���|�[�g�ɂ����ẮA���ʂȐ����I�Ӑ}���������Ă������͈����܂���B

�������A���̓t�����X��v�����̃W���R�o���}��p���E�R���~���[���̊v���}�h�ɃV���p�V�[����������̂ł���A�v�z�I�A�S��I�ɂ̓t�����X�v���ւ̌���Ȃ������������a��`�҂ł��B�������A�������̍����Ƃ��c��Ƃ��V�c�Ƃ��������݂������Ȃ����a��`��K�v�����̈�ƍl���Ă���̂ł����āA�u�b�V���̋��a�}��M�Ă���Ƃ������Ӗ��ł͂���܂���B�@

�E���̋����ҋ����������ʂƂ��Ă̔s�퍑�ł���ȏ�d�����Ȃ��̂ł����A�Ȃ�ł��A�����J��͕킷����{�ɂ����Ă��A����}�͑��݂����Ă����a�}�͐�ɓo�ꂵ�܂���B

����͓V�c����O��Ƃ������a��`�҂Ȃǂ��肦�Ȃ�����ł��B

���₩��Ƃ��������̃A�}���K���Ƃ������ׂ����ȋK���ɂ���āA�������}�Ƃ��ẮA���a��`�̓}�ȂLj�ؓo�ꂵ�Ȃ��̂ł��i���F�A���Y�}���쌛��`�̌����ł����Ȃ��A���͂⋤�Y��`�҂ȂLj�l�����Ȃ��͂��ł�����j�B

���R�Ȃ���A�X�^�[������`���Z���������L�̂���ێR�Љ�w�A��ˎj�w�̉����ɂ���V�c���_�c��A����Ɋ�Â������E�̕s�тȘ_���ɂ͈�؋������Ȃ��ȏ�ɎQ���������͂��炳�炠��܂���B

�@

�����ł́A�����܂ł��g�Ȋw�I�Ȏv�l���@�Ƃ������̂��ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂���T��h�Ƃ�����Ƃ̈�Ƃ��Ĉꕶ���f�ڂ��悤�Ǝv�����̂ł��B

���ǂ߂Ύ���ɒǂ����ĂȂ����l�����������͕ς���Ă��܂����A�푈�ɂ��Ă̊�b�I�m���������Ȃ������`�������Ȃ悤�ɁA������ꡂ��ɗ�鑶�݂ł����Ȃ���l�b�g�E���̕��X���c�_����Ӗ��ȂǑS���͂Ȃ��ł��傤�B ���ǂ߂Ύ���ɒǂ����ĂȂ����l�����������͕ς���Ă��܂����A�푈�ɂ��Ă̊�b�I�m���������Ȃ������`�������Ȃ悤�ɁA������ꡂ��ɗ�鑶�݂ł����Ȃ���l�b�g�E���̕��X���c�_����Ӗ��ȂǑS���͂Ȃ��ł��傤�B

���F�A���I�푈��̓���J�ē��������̘A���Ɠ����y�Ȃ̂ł��B

���̒Z���́A��\�N�ȏ�O�i19990429�j�ɏ����Ă����@�u�V�c�́w�T���x�̎q�����v�ƇA�u�����k�Ƃ��Ă̌��l�_�w�V�c�x�v�̃j�e�ɂ��đ����̕ҏW�������Čf�ڂ�����̂ł��B�@�@ |

|

| �����k�Ƃ��Ă̌��l�_�w �V�c �x |

|

�V�c�͐_�ł͂Ȃ������k�ł������B���Ȃ��Ƃ��A���̌�_�ɂ܂ōՂ�グ���Ă������ƂɂȂ閾�����É��i�厺�ДV�S/���ނ�Ƃ�̂��� �����m��܂��j�́A���d�̑O�Ń`�[���Ƃ���Ă����\����������̂ł��B��������،��\�͂���܂��B

�@

�_����������i�߂�ׂ��A�ېV���{�͖������N�i�P�W�U�U�j�Ɂu�_�������߁v���o���܂��B

�����Ĉ��������u�p���ʎ߁v�^�����N����܂��B

�w�{�n��瑐��̌��ʁA���O�̊Ԃɂ͓��{�̐_�X�͕����F��胉���N���Ⴍ�A���@��

�Ԍ��ł���Ƃ������_�L�ς͐_���������ɐ����Ă����ہA�傫�ȏ�Q�ƂȂ�̂ŁA���{�͓��{�ݗ��̐_�ƕ�����ʂ��悤�Ƃ����̂ł���x�i�u���{�̕����v�^�~�����I�^���㏑�هJ�^148P�j�B

���̂悤�ɖ����̏����́u�_�������߁v���o���˂Ȃ�Ȃ��قǂɁA�����̐_���̈ʒu���Ⴉ�����̂ł��B

�����ŁA�R�{�������ɓo��肢�܂��傤�B�ނ͂����q�ׂĂ��܂��B |

�E�E�E�O�q�̕����w�҂����́A���{�̕�������������ɂ������āA��ςɏd�v�ȓ_�������Ƃ��Ă����B�V�c�Ƃ͕����k�Ȃ��ۂ�A�Ƃ������ł���B�V�c���ǂ����̎��̒h�߂ŁA���d�ɓ��������ă`�[���Ƃ��˂�@�����Ƃ����Ắu���l�_�v�łȂ��Ȃ��Ă��܂�����A�c���j�ς͐��藧���Ȃ��B�Ɠ����ɍc���j�ϔے�̏�ɗ����j�ςɂƂ��Ă��A�ے�̑Ώۂ̕ώ��͏��X���܂�A�]���āA�����͐G�ꂽ���Ȃ��B���̂��߂��́h�������h�ɂ����āA�{���ɕ��d���������̂��Ȃ������̂��Ɩ���āA�����ɕԎ��̂ł���l��������A���̐l�͗�O�҂��Ƃ�����Ȍ��ʂɂȂ�B���ꂪ��́A���{�ɂ�����u���j�v�Ȃ���̂̐��̂ŁA�V�c�Ɋւ���L�q�́A���E�������珗���T�����܂ŁA���ɎR�̂悤�ɂ���̂����A���O�̐_�I�E���d���p�����ƑΔ䂵�Ă݂�Ύ��ɋ����[�����ۂł���B�������}�Ȃ��̓��퐫�ɂ��ẮA�t�ɂ킩��Ȃ��Ȃ��Ă���킯�ł���B �E�E�E�O�q�̕����w�҂����́A���{�̕�������������ɂ������āA��ςɏd�v�ȓ_�������Ƃ��Ă����B�V�c�Ƃ͕����k�Ȃ��ۂ�A�Ƃ������ł���B�V�c���ǂ����̎��̒h�߂ŁA���d�ɓ��������ă`�[���Ƃ��˂�@�����Ƃ����Ắu���l�_�v�łȂ��Ȃ��Ă��܂�����A�c���j�ς͐��藧���Ȃ��B�Ɠ����ɍc���j�ϔے�̏�ɗ����j�ςɂƂ��Ă��A�ے�̑Ώۂ̕ώ��͏��X���܂�A�]���āA�����͐G�ꂽ���Ȃ��B���̂��߂��́h�������h�ɂ����āA�{���ɕ��d���������̂��Ȃ������̂��Ɩ���āA�����ɕԎ��̂ł���l��������A���̐l�͗�O�҂��Ƃ�����Ȍ��ʂɂȂ�B���ꂪ��́A���{�ɂ�����u���j�v�Ȃ���̂̐��̂ŁA�V�c�Ɋւ���L�q�́A���E�������珗���T�����܂ŁA���ɎR�̂悤�ɂ���̂����A���O�̐_�I�E���d���p�����ƑΔ䂵�Ă݂�Ύ��ɋ����[�����ۂł���B�������}�Ȃ��̓��퐫�ɂ��ẮA�t�ɂ킩��Ȃ��Ȃ��Ă���킯�ł���B

�@

�ȒP�ɂ����A�����S�N�i�P�W�V�P�j�܂ŋ{���̍��˂̊Ԃɕ��d������A���V�c�̈ʔv���������B�@���͂�������ł��������A�ېV�Ƃ����h�v���h�̔g�͓V�c�Ƃɂ������Ȃ������悹�A���N�Â��������̍s���͂��ׂĒ�~����邱�ƂɂȂ����B�V�c�Ƃ̕�͋��s�̐�O�����������A�����U�N�A�{���̕������̑��͈���̎��Ɉڂ���A�V�c�ƂƂ͉���Ƃ������ƂɂȂ����B�c���ɂ͔M�S�ȕ����k���������A���̑�������A�����ōs�����Ƃ��ւ���ꂽ�B����A�V�c���炪�v�z�M�̎��R�D����A�����̐���F�ɋ����I�ɓh��ς���ꂽ�킯�ł���B�����܂ł��Ȃ����A���N�̓`��������̎�Łi�Ƃ����`���ŁA���������ۂ͓V�c�Ƃ̈ӎu�ł͂���܂��j�f����A����̈ӎu�Ŏ��ȕϊv�������Ƃ����`�Ŋv���ɑ������đ��������킯�ł���B�]���Ă��̍s�����́A���́u�l�Ԑ錾�v�I�s�����ɂ͂��܂�̂ł͂Ȃ��B�����f��̂Ƃ�����u�l�Ԑ錾�v�܂ł킸����V�O�N�A�Ȍ��R�O�N�ł��邩��A���N�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʂ��̒��x�́h�`���h�Ȃǂ́A���Ƃ��ȒP�ɁA�h���ȉ��p�h�ł���ł��낤�B���̂��Ƃ͒P�Ɂu�V�c�Ɓv�̖��łȂ��A����ΑS���{�l���A���̂悤�Ȍ`�ŁA�O�`�I�Ȏ��ȕϊv���s�����Ƃɂ���āA�u�����͕ς�����A�������疯���`�҂��v�Ǝ��Ȃ��Î��ɂ����Ă����M�����ށA�����Ă����M�����ނ��Ƃɂ���ĕϊv�������Ƃ����A�`���I�ȍs�����̏ے��I�ȕ\��ɂ����Ȃ��B�h���Y���h�����̌`�ɂȂ�ł��낤�B�E�E�E |

| �i�u��C�v�̌����^�R�{�����^���Y�t�H��104�`105P�����t����97�`98P�j |

|

|

| �Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B |

��O�� (�݂Ă点��ɂイ��)

��605-0977

���s�{���s�s���R���O���R����27�@

�� 075-561-1551 |

|

|

|

�����āA�����āu��C�v�ɐ��������Ȃ�A�V�c����ёɓ]�������悤�ȕ��X�ɂ́A��{�c���\��ᔻ���鎑�i�Ȃǂ͂قڂȂ��̂ł���A���Ȃ��ё�M��ɂ������ẮA���Ԃ��́u��{�c���\�v�ł��钆�����Y�}���̖k��������M������ł��邱�Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�\�N�ȏ�O�A���s�R�̈�A���т₩�ȗՍϑT�̌Ù��������̌�A���i�A�l���K��邱�Ƃ̏��Ȃ��V�c�Ƃ̋���ł��鋞�s�̐�O����K�ꂽ���Ƃ�����܂����B

���̎����������{�Ƃ̉����\�ɂ͏o�����A���V�c�̕揊�A�Õ������邩��Â��Ɍւ�̂������Ƃ��A�V�c���i�Ɓj�̉��ɉB���ꂽ�閧�̈�[���_�Ԍ����v�����������Ƃ��L�����Ă��܂��B |

|

| �V�c�́u�T���v�̎q�����i�_�[�E�B���i���_�Ɛl�ԓV�c�j |

|

�u�V�c�̓T���̎q���v�Ƃ����N����グ�悤�Ƃ��Ȃ��A����g��h�i�^�u�[�j���A����̒����ł���ƂȂ��G�ꂽ�̂̓C�U���E�y���_�T�����ƎR�{�������ł����B�������A�R�{���X�厩�炪�����咣�����Ƃ����킯�ł͂���܂���B

���͑哌���푈�̔s�k�ɂ���l�̉��m���Ƃ��ăt�B���b�s���Řؗ��ɂȂ�A���̍ہA���e���Œʖ�𖽂����Ă����̂ł����A���̐܁A�n�[�o�[�h���ǂ����̗L����w�o�g�̕ČR���Z���A�V�c���u���l�_�v�ƍl������{�̏����̑����́A�����炭�_�[�E�B���̐i���_�ȂǑS���m��Ȃ��̂ł��낤�ƍl���A�i���_�́u�u�`�v���n�߂��Ƃ����̂ł��B

�R�{���͏��X���b�Ƃ��āA�_�[�E�B���̂��ƁA�r�[�O�����̂��ƁA�K���p�S�X�����̒��������̒[���ł��������ƂȂǂ��q�ׂ��̂������ł��B |

| ����͋������炵���B�u�ł͓��{�l�́A�T���̎q�����_���ƐM����̂��B���܂��������M���Ă���̂��H�v�x�c�w���̎v�������Ȃ�����ɍ��x�͎�����債���B�ނ́A���{�l�͂��́u����̍��j���ȏ��v�ɂ���āA�V�c�͌��l�_�ł���A�V�Ƒ�_�Ƃ����_�̒��n�̎q���ƐM���Ă���A�Ǝv������ł���B�m���ɂ����v�����܂����������{���ɂ��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�����Ă����������ȏ������݂������A�i���_�����݂���͂����Ȃ��B���ꂪ�ނ̑O��Ȃ̂ł���B�l���T���̎q���ł���Ƌ������Ƃ������Ƃōٔ������ɂ܂łȂ��������猩��A�V�c���l�Ԑ錾���o���˂Ȃ�ʍ��ɐi���_������͂��͂Ȃ��̂ł���B�m���ɂ����l����A�i���_��������Ƃ������Ƃ́u���l�_�̓T���̎q���v�Ƌ����邱�Ƃł���B�u�l�̓T���̎q���v���ٔ������ɂȂ鐸�_�\���̍����痈���҂ɂƂ��āA�u���l�_�̓T���̎q���v�����̒�R���Ȃ��ʗp���Ă��鍑�����肤��͂����Ȃ��ē��R�ł��낤�B���ǔނ́A���{�ł͐i���_�͋ւ����Ă����͂����Ǝv�����݁A�V�c���T���̎q��������_�ł͂Ȃ��Ƙ_���Ď����[�ւ�����肾�����炵���B�Ƃ��낪���肪���R�Ƃ���Ȃ��Ƃ͏��w���ł��m���Ă���Ƃ��������߁A�Ȃ�Ƃ����������˂��Ԃɗ������킯�ł������B |

| �i�u��C�v�̌����^�R�{�����^���t����176�`177P�j |

|

|

���čc���A���o���Ȃǂł悭���ɂ��Ă����A�u�V�c�l�͌��X�����w�ւ̂����w���[�������A�C�m�����Ȃǂ�M�S�Ɍ����Ȃ���Ă��܂����c�v�ȂǂƂ������b�́A����ɃA�C���j�J���ł��B

���̋}�����炦�̊w�K�ɂ��̂łȂ���A�P���ɂ����ΐi���_��S���m��Ȃ������w�҂��������ƂɂȂ�̂ł��B

���������łȂ������̂ł���A�Ȋw�I�ȕ��̍l���͂ł���̂�����ǂ������́u�_�v�ł��邱�ƂɊÂĂ������ƂɂȂ�̂ł���A�V�c�͂����̉R���������Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ�����ł��B��������͌�҂Ȃ̂ł����B

�@

�����ɂ����āA���O��u�c���j�ρv���̗p���邩�u�i���_�v���̗p���邩�́A�l�̑I���̖��ł͂������ł��傤���A��O�̋���̉e����F�Z�����l�X�Ƃ����ǂ��A�{�C�œV�c���u�_�v�ł���ƐM���Ă����҂͋��炭���Ȃ��������Ƃł��傤�B

�i���_�͒m��Ȃ��Ƃ��A�V�c�����X�����w�I�l�ԂƂ��Đ����Ă������炱��������n�̌n���i����Ȃ��̂͑S���̂ł��������ɂ����Ȃ����Ƃ͌Ñ�j�ɑ����Ƃ��ڂ����l�͂�������ł��傤���j���ێ�����Ă������炢�̂��Ƃ́A�u���̉��l�v�̘b�ɂ����ĒN�ł����m���Ă���Öق̗��������ł������͂��Ȃ̂ł��B

�@

�܂�A�F���u�V�c���_�ł��邱�Ɓv�Ɂg���Ă��������h�Łg���₩���Ă��������h�ɉ߂��Ȃ������̂ł��B

�����炱���A��O�̋�������҂Ȃ�ΒN�ł��m���Ă����u�Z���������̍��v�Ԓ����v�̘b�Ȃǎ�̂Ђ��Ԃ����悤�ɖY��A����N��l�m��Ȃ�����ɂȂ蓾��̂ł��B

���̓_�A���܂��ɋ��ԈˑR�����ϓI�����u�����v���悭���ɂ���u�c���j�ςɊ�Â����炱�����푈�ւ̏d��Ȍ����͂ł������v�Ȃǂ́A�S���̊ԈႢ�Ƃ܂ł͌���Ȃ��܂ł��A�قƂ�ǖ{�������Ă��Ȃ����A���Ȃ�̌֒����܂��̂Ɏv���܂��i����́A������ϔO�_�ɋ߂����̂ł��傤�B

�������ϔO�_�̂ǂ��������ƊJ�������鎞��ł�����A�������������܂ł̘b�Ȃ̂ł����j�B

�@

�܂�A�F���������V�c���u�_�v�ł��邱�Ƃɂ��Ă��������������̂ł���A�����āu�c���j�ϋ���v���푈�������炵���̂ł͂Ȃ��������Ƃ����Ԃ������̂ł��B

�����炱���A��閾����A�قځA�S�������u�R����`�ҁv����u�����`�ҁv�ɂ���邱�Ƃ��ł����̂ł����B

�@

�]���āA�R�{�������ɂ����A�u�c���j�ρv���u�R����`����v�������́u��C�v�̏����Ɉ�������Ă����̂��Ƃ��Ă��A�d�v�Ȃ̂͑S�̂́u��C�v���[����������̕��������̂ł���A���_�E�A�o�ϊE�A�J������ł̍������͂̌�ށA�s�k�̌��ʂƂ��Čo�ϓI�A�Љ�I���ߕt���̌��ʂ��A���猻��ɂ�����Ă����ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��B�@

���̖����^���͂��Ƃ��A���ˊw�̉�����ɂ̂������c���j�ς̖����ɂ��A�{���́A�����ېV�̂��߂Ɏ�o���A�J��グ�A���p���������ɉ߂��Ȃ����������̓V�c���A�{�l�͂Ƃ������A�J��グ���������������_�ɋ������A�j�łւƓ˂��i�̂ł����B

���ǁA�B��̒�R���͂ł������͂��̍������́��J���ҊK�������S�ɖق荞�܂���Ă��܂������ʁA�ނ�́u��ڂ̗J���v���Ȃ�犴���邱�ƂȂ��A���S���Ē鍑��`�푈�ɓ��ݍ���ł������Ƃ��\�ł������Ƃ������Ƃ������̂ł��B

�@

���炭�b��ς��Ă݂܂��傤�B

�����ېV��A���{�ł͓O�ꂵ���u�R����`����v���s���Ă������̔@����������Ă������������܂��B

�@

�������A�ېV���{�͌�������L���A�ߑ㎑�{��`�̊�b���m�����邾���Ŏ��t�������̂ł���A�������Ɂu�c���j�ρv�Ȃǂ��Z�������̂ł͂���܂���ł����B

���Ȃ݂ɁA���Ɛ_���̋��`�Ƃ������ׂ��u���璺��v�̔��z�͖�����O�N�i�ꔪ��Z�j�ł��B�܂��A�u�R�l���g�v�͏����O�̖�����ܔN�i�ꔪ����j�ɏo����܂����A�鍑��`�I�N�����Ӑ}�����Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A����푈�œV�c�̋߉q�t�c�ł������͂��̎F���̔˕����������Ǝ������Ɉ����グ�Ă��܂������Ƃւ̔��ȂƂ��������̂���n��ꂽ���̂Ȃ̂ł����B�����ɂ́u�V�c�ւ̒����v���g�w�`�}�h���Ȃ��̂ł���A�ނ�ɂƂ��āA�V�c�͂����_�`�ɒS���������̏���ɉ߂��Ȃ��i����S���o�����j���Ƃ�N�����m���Ă������䂦�Ɂg�Ƃ��ƂƁh�F���ɋA���Ă��܂����̂ł��B

�@

�����A���I�̐������吳�f���N���V�[���o�āA�܈������j�j�Z�������_�@�ɁA����Ə��a�ɓ����Ė{�i�I�ɌR���F�����܂��Ă������̂ł����B

�����āA���́A����܂��A�C���j�J���Ȃ̂ł����A��Z�O���n�̔T�؊�T�͂����̃{�������̏��R�ł������Ƃ��Ă��i���ہA�C�R���咣���Ă�����Z�O���n�ւ̍U����T�������߂ɖc��ȋ]�����o���̂ł����j�A�u�R����`����v���S���Ԃɍ���Ȃ���������i�����A���I�j�̌R���̕������X�̏����Ƃ͌����Ȃ���A��قNj��������̂ł��i���������Y�����͑��i�ߒ����A������i�ߊ��㑺�F�V��A�H�R�^�V�Q�d��ɂ�鉩�C�C��A���{�C�C�������j�B

�����Ă悤�₭�u�R����`����v���{�i�����āA����Ȃ�ɂ��̂������͂��߂�̂́A��͂菺�a�ɓ����Ă���Ȃ̂ł����A���̌��ʂƂ����������Ƃ��āA75���Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ����������i�����m�����n���̑�s�k���}����̂ł��B

�@

���܂�ɂ���Ȃ����߂ɁA���a�����������Ȃ������ƌ���ꂽ��Ƃ̎i�n�ɑ��Y���i���ͤ���B�^�l���̗��R��ԘA���ɏ������Ă��܂����j���A�^���̓M���M���̏����ł����Ȃ��������I�푈�ւ̏������_�@�ɁA������肱�̂����}���I�ł������R�̎p�����ω����Ă������ƌ���Ă��܂��i�u���a�v�Ƃ������Ɓ^�m�g�j�u�b�N�X50�`51P�j�B

���݁A�u�R����`�v�������́u�R����`����v���������Ă��邩�͕ʂƂ��āi���͑S���������Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ł����j�A���猻��ɂ����ĊǗ��̐��̋������s�������Ƃ��܂ł����āA�t�ɋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ����͎����̂悤�ł��B

�@

�������A�u���̊ہv�C�u�N����v�ɂ�鋳�猻��i���t�j�ւ̒��ߕt�������݂��邱�Ƃ͎����ł����A����́A�u�R����`����v�̈�Ƃ����������̂ł͂Ȃ��A���t�ւ̊Ǘ��x�z�̋����̎�i�Ƃ����̂����ԂȂ̂ł��B�����āA�ŋ߂́A�g���̗L�����������Ɍ��܂Ői��ł��邱�ƂƁA���c���o�������E�����̊Ǘ��E�Ƃ������������S�đސE���Ă��邱�Ƃ�����A�킢�����ׂ������m��Ȃ��ғ��u�ŁA�����ǂ��͂킩��Ȃ��܂ܑΗ����`������Ă���悤�Ȃ̂ł��B

�@

�����āA����́A�E�X���Ȃǂł͌����ĂȂ��A�����ɂ��Ǘ��x�z�̋����ł����Ȃ��̂ł��B

���݂Ȃ��m���ɐi�s���Ă��������̉�ŏ͂��̌��ʂł���ł��傤�B

�u�E�X�����i�݁A�R����`�I���炪�������Ă���v�Ƃ̋��ԈˑR�����`����ɋ��������͂��瑱�����Ă��܂����A���̂��ɂ́A�ƒ�ɂ�����Փ��̍����̌f�g�͂قڏ��Łi��Łj���Ă���A�g�V�c�Ȃ��Ȃ�Ƃ��v��Ȃ��g����i�������e�̐�����܂߂āj���m���ɑ��債�Ă��邱�Ƃ����͎����̂悤�ł��B

�@

�g���̉�ŏƌR����`�͊W�������̂ł��B�@

�w�Z�ł̍����̌f�g�𐺍��ɐ��i���镶����������A�����x���̋��璡�E���A���[�̋��玖�����̎w���厖�Ƃ��������X���A����ō������f�g���邱�Ƃ͂��͂�Ȃ��Ȃ����悤�ł��i����Ȃ��̂��R����`�ł���͂����Ȃ��j�B

�ނ炪�u���̊ہv�A�u�N����v�ɔM�S�Ȃ̂́A�u�����É��ւ̑����̔O�v����Ȃǂł͂��炳��Ȃ��A�������邱�Ƃ��A�P�Ɂu�o���v�̋ߓ��ł��邱�Ƃ��g�������h�̂��Ƃ��m���Ă��邩��ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�ނ�̌����̊�b�ɂ�����̂́u������`�v��u�c���j�ρv�Ƃ������㓙�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����̂��������v�z�����Ȃ̂ł���A�ނ��돃���̍�����`�҂���j��m��Ȃ��|�������V�c��`�҂ł���^���E������U������ׂ����i�̂��̂Ȃ̂ł��B

�����āA������������ɑΗ����Ă��邩�̂悤�Ɍ�����g�������Ƃ����������̂��A��炩�ɂ́A�u�R����`�����ւ̊뜜�v�Ƃ������o�����P�ӂ��c���Ă���Ƃ͂����A�唼�̕��s���������͑g�����̌����ƌ��̖͂ڌ���ւ̊�@�����A�T���N�̂��Ƃ��Âт��u�R����`�����v�Ƃ�����`�Ő���ȊO�̕��@���������킹�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ����ԂȂ̂ł��B |

�u���{�̋�������߂ɂ����͓̂����g���I�v�u�����g�o�ŁI�v�Ɗ����U�炷�E���͖�����`���f�����Ă����Ԃ��Ƃ��ł����A���炪�����g�ɂ���Ă��߂ɂ��ꂽ�Ƃ�������g����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���ʁi�E�����������ڂꁁ�\�͒c�j�ɊÂĂ���̂ł��B �u���{�̋�������߂ɂ����͓̂����g���I�v�u�����g�o�ŁI�v�Ɗ����U�炷�E���͖�����`���f�����Ă����Ԃ��Ƃ��ł����A���炪�����g�ɂ���Ă��߂ɂ��ꂽ�Ƃ�������g����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���ʁi�E�����������ڂꁁ�\�͒c�j�ɊÂĂ���̂ł��B |

| �ĉ����i19990429-20050827-20130207�j |

|

|

���̒Z���́A��\�N�ȏ�O�i19990429�j�ɏ����Ă����@�u�V�c�́w�T���x�̎q�����v�ƇA�u�����k�Ƃ��Ă̌��l�_�w�V�c�x�v�̃j�e�ɑ����̕ҏW�������Čf�ڂ������̂ł��B

�@

�����ŁA�����̈����Ȃ�����Œ��ȉE���̘b��Y��邽�߂ɂ��A�������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�����O�̔��k�Ɩ����w���q���b������Љ�܂��傤�B |

|

| �q���́u�ɐ��v�Ɩ��c���j |

|

�Ȃ�Ƃ����܂����^�C�g���ł����A����Ȃ�̐ړ_�͂���̂ł��B

���C�e���C��ƌ����A����ւ̋��_�t�B���b�s���̎x�z����������Ă����˂���������Ō�̊͑�����ł����B

�ҏ����V ���O�Y�i�I�U�� �W�T�u���E�j�����隙�͑��i��O�͑��j���n���[�[�̕ċ@��������k�ɒ݂�グ�A���̌���D���ČI�c ���j�����̑��͑��i���V�����j�����C�e�p�ɉ��荞�݂������A���h���̕ėA���D�c�����j����i���ꍆ���j�Ƃ������\�Ȃ��̂ł������A��Ɂu��̔��]�v�Ƃ��ĕ��c���������ɂȂ�I�c�͑��̎O�x�̔�ނɂ���āA��}���ꂽ���ړI��S���B�����邱�ƂȂ��A���S�ǁA�u�����v�ȉ��̐�͂R�ǁA�d���U�ǁA�y���S�A�쒀��11�ǂ������Ƃ�������I�Ȕs�k���i���ē����A�������l�ȍ��ł����B�@

��j�A��L�W�̎��҂̊Ԃł��A������A�����m�푈�̋A���i�s�k�j�͂����Ō������ƌ����Ă��܂��B

���āA���V�Ƌ��ɂ��̊댯�ȗz��������������͂ɍq���́u�ɐ��v�i�q���͂Ɋւ�������͌�q���܂��j������܂����B

���̊͒��͒��� ���i�m�{���j�ł������A�ނɂ͔��ɗL���Ȉ�b������܂��B

���̍��̐^�Œ��A�������ꂽ���͂̏����������邽�߂ɒ����ԁi�\�ܕ��ԁj��D�����C��ɕY����\�l���~�o���Ă���̂ł��B

���R�Ȃ�����s�����ł��邽�ߏd��ȌR�K�ᔽ�̂͂��Ȃ̂ł����A�ނ̐l�����ǂ�������b�ł͂���܂��B |

|

| �摜�̓l�b�g��́u�E�B�L�y�f�B�A�v�����o�������́i�����O�̈ɐ��j |

|

�Ⴆ�R�K�ᔽ�ł������Ƃ��Ă��A�~��ꂽ�l�Ԃ̑��ɂƂ��Ă͐_�ɂ����������݂������͂��ł���A�~�o���ꂽ����̕��e�������̂��A������̒����͒��ɉw���ň�l�̘V�l������v���ċ������c�ƌ����b���c���Ă��܂��B

���́A���̒��� ���̕��e�����A���c ���j�������w�ɏ��o���N�_�ƂȂ����w��뎌�L�x�i�m�`�m�J���R�g�o�m�L�j�������ۂɖ��c���ē������ƌ����铖���i�����l��N�j�̒ŗt���������� �~�i�X�i�I�j���������̂ł��B

���ꂾ���ł��ڂ����ꕶ�����������f���炵���b�ł����A�Ƃ�����A�����R�� �����ƕ��я̂����鏬�V ���O�Y���{�茧�̏o�g�ł����������l����A�����̐M���W�ɂ����̂ł������Ǝv����̂ł����A����͎v�l�̖\���ɂȂ�ł��傤�B |

|

| �v�l�̘A�� |

|

�l�b�g��Ɍ��J���Ă���u�L���C�E�|���p���|�[�g�v���|�[�g�V�A�\���f�ڂ� 188�D�u2006�N �̔��_�y�����I�s�v�ɂ����āA�{�茧�ŗt���̒̔��_�y�̂��Ƃ������܂������A�����k�邱�Ə\�N�A�����w�ҋ{�{��ꂪ�����ɓ������Ƃ����y�n���������Ƃ����v�������ŏ��߂Ē̔���K�ˁA�_�y�̖��͂Ɉ������܂�Ă������A�ϋq�̒��Łu�ŗt���̏o�g�҂ɐ�͂̊͒��������c�v�Ƙb����Ă���̂��Ƃ͂Ȃ��������݂܂����B

���̎��͋C�ɂ����߂��ɂ����̂ł����A�ŋ߂ɂȂ��ă��C�e���C��Ɋւ��邠���L����ǂ�ł���ƁA�u���ꍆ���v�ɂ����āA��P�̋���̂���ٔ������C��̍Œ��Ɏ���̌����̊댯�������ꂸ�A�����̏������������Ƃ����L���Șb�ɓo�ꂷ��u�ɐ��v�̊͒����{�茧�̏o�g�҂ł��������ƂɋC�t���A���̒����͒������A���ɂ��Ă����ŗt���o�g�̐�͂̊͒��ł������������߂Ēm�����̂ł��B

����A���|�[�g�V�A�\�ꌎ���f�ڂ� 179�D2006 �F�{�n���V���|�W�E�� in �l�g �I�s �łӂꂽ�F�{�n��������́u2006 �F�{�n���V���|�W�E�� in �l�g�v�ɂ����āA�u�ŗt�n���̎땗���v���]�� �i���ɂ���Ĕ��\����܂��B

���̍]���ɂ͖����w�ɋ��������҂ɂƂ��Ĕ��ɋ����̂���b���Љ��Ă��܂����B

���c�̒ŗt�ł̒��������i�s���j�ɂ��Č�������A�u���{�����w�̌����|���c ���j�ƒŗt���v���c���ꂽ�̋��� ���������g�c�R �ԑ܂̌����҂���A���c�Ɠc�R�ւ̏��Ȃ̒��ɖ��c�̒ŗt�ł̍s����������Ă���h�Ƃ�������m��A�����N�A���� �����i���ŗt�������j���ɒ������˗������Ƃ���A�����͊ٗюs�̓c�R �ԑ܋L�O�قɂ����ēc�R�Ɩ��c�Ƃ̏��Ȃ̒��Ɏ����̕��e�ł����鍕�� ���q�i���� �~�̌�����p�������̒ŗt�������j���̉Ƃɔ��܂����Ƃ��������������������炩�ɂ���܂����B

���́A���؎��Ƃ͐l�g�̒n���V���|�W�E���Ɉ��������A�Ăђ̔��_�y�ł����������Ă��܂����B���̍��؎��Ɉ������킹�Ē������̂��A����͓����a���哝�̂̓c�� �B�玁�������̂ł����A�ǂ��T�l����A���߂Ē̔��_�y�����邽�߂ɂ��̒n��K�ꂽ���ɂ����̍��؎��Ƙb�����Ă��������ŋߎv���o���܂����B

���āA���ɂƂ��Ă���ɋ�������������܂��B

�Ăјb�𒆐��͒��ɖ߂��܂����A���̒��� �˂��A���������ŗt�̂ǂ��̏o�g�ł��������ɂ��đO�q�̍��؎��ɂ��q�˂����Ƃ���A�����ɁA��ŗt�_���ɂ���Ĕ��������v������ꂽ�ŗt������̒|�̎}���̏o�g�ł������Ƌ����Ē������̂ł��B

�����āA���̕��e�����A�l�g�̌F�{�n��������Ŕ��\���ꂽ�A���c ���j�����܂����ŗt�������̒��� �~�i�����͒��̕��e�j�ł������̂ł��B

���Y�A����A�ŗt�Ƃ����l���ƁA�F�{�n��������A���c�����w�A�̔��_�y�A���C�e���C��̒����͒��Ƃ�����Ȏv�l�̘A�����g���C�A���O�����`�������u�Ԃ������̂ł��B |

|

| �q���� |

|

���āA�O�e���l�b�g��Ɍ��J�����Ƃ���A�g�q���͂Ƃ͉����h�Ƃ������₪�������݂܂����B�g���������ė����̂��Ⴂ�l�Ȃ�Ύd�����Ȃ��h�ƈꉞ�͖��������͂��ł������A�������̂��Ȃ�̃C���e�����猾��ꂽ�����ɁA����A�ꕶ�������ĕ⑫���邱�Ƃɂ����̂����̏��e�ł��B

���Ƃ��Ă͕��ʂɒm���Ă���Ƃ����F���������̂ł����A�ǂ��������ł͂Ȃ������悤�ł��B

�z������ɁA�q���́i�����ɂ��̂悤�Ȋ͎킪�������킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł���͂ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���j���ꂩ�猚�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����^�̊͂ł��鎖�A�܂��A�u�ɐ��v�u�����v�Ƃ��ɁA���̌���ڗ�����������Ȃ����������قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����R���ƍl���܂��B

�������A���Ȃ�Â��b�ɂȂ�܂����A��f�̉f��u�C��R�́v�ɓo�ꂷ��ˋ�̋��Ԑ�͂Ȃǂł���͂��͂Ȃ��A����q���͂Ɛ�͂̍��̎q�ŁA�O��������́A��딼�����q���͂Ƃ����ٌ^�Ȃ���A����Ȃ�ɋ��͂ȍU���͂����������X�����͂������̂ł��B

���ʁA�I��܂Łu�ɐ��v�A�u�����v�̓�͂�����z������܂������A����Ƃ͌����j�͂Ƃ����C�e���C��i���ꍆ���j�̚������ɂȂ������x�Ŕs��܂Ő������сA�Ō�͕Ċ͍ڋ@�̍U�����Ē��v�����`���ɒ��ꂵ���܂ܐ�̌R���}�����̂ł����B

�u�ɐ��v�A�u�����v�͑��������ւ̌o�߂��قȂ�܂����A��{�I�ɂ́u�}�K�v�^�́u�R��v�Ɏ����O�Ԋ́A�l�Ԋ͂ł���A�O�Z�T���`�C�𓋍ڂ���O���Z��d�ʃg���̓��X�����͂������̂ł��B

���ꂪ�A�}篁A�q���͂ɉ������ꂽ���R�͍q���͂��s����������ɊO�Ȃ�܂���B���̕ӂ�ɂ��Ă͐��m���������߂ɁA�茳�ɂ���w���{�C�R�͒��n���h�u�b�N�x�����j�i�o�g�o���Ɂj�����p���邱�Ƃɂ��܂��B |

������a�\���N�A�~�b�h�E�G�[�C��Ŏ�͍q���͎l�ǂ��������C�R�́A�ً}��Ƃ��Ďg�p�p�x�̒Ⴂ��͋y�шꕔ�̏��m�͂̋��������v�悵���B���ɓ������C���������̂ŌܔԖC�����g�p�ł��Ȃ���Ԃ��������߂ɁA�܂��ɐ��^�̍q���͉������s���ꂽ�B

�\���N�����ɁA�����H���͊����������A�����\�肵�Ă������ڋ@���_�̐��Y���Ԃɍ��킸�A�L���i�[�ɂ𗘗p���ėA���C���ȂǂɏA���Ă����B��� |

|

|

�@�m���q���͂̓C�M���X�C�R�����t�����X�C�R�����ɐ�Ⴊ��������Ǝv���܂����A���́A���̎��A���ɐ�͂̎���͏I����Ă����̂ł��B

�Ί͋��C��`�Ɋ�Â��A�E�g�E�����W��@�́A��ꎟ���E��풼�ォ��b���̊Ԃ͊m���ɐ�������@�������̂ł����A���ɂ̃A�E�g�E�����W��@�Ƃ��Ă̍q���͂ɂ��Ί͍U�������ɓo�ꂵ�Ă����̂ł��B�@

�܂�A�G�̒e���S�����B���Ȃ�������₦���ێ����Ȃ���A�������C�ň���I�ɓG�͂�@����͋��C�U�����ꎩ�͔̂��ɗ��ɓK���Ă����̂ł����A����͊��ɂ���ɂ��̒������C���S���͂��Ȃ��ꏊ����q��@�ɂ���Ĕj��͂̂���U�����s�����Ƃ��\�ɂȂ��Ă����̂ł��B

���̂��Ƃɑ�������C�t���Ă����l�ԁi�吼 �뎡�Y����ق��j���������Ƃ͂����̂ł����A���Ǔ�����邱�ƂȂ��A�����͑����݈ȗ��̌��z�Ɨ����ɋÂ�ł܂����R�̕��s�����ǂ��ɂ���ċO���͏C�����邱�ƂȂ��ΕĐ푈���s�ɂЂ�����A�Ō�͍q���͂̏d�v���𑁂�����i���Ă����吼�ɓ��U���w��������Ɏ���̂ł�����A���{�̌R���Ƃ����̂͑g�D�I�ɂ����̖��ɂ������Ȃ�������Ȃ����̂������̂ł����Ȃ��A���炭���݂̍��y��ʏȂ�_���Ȃ̊����ǂ��Ɠ��l�̂��̂������̂ł��傤�B

���Ɂu��a�v��u�����v�鎑�����q���͂Ƒ�ʂ̍q�͂ɐU������Ă���A�틵�͑S����������̂ɂȂ��������m��Ȃ��̂ł����A���͒鍑�C�R���x������҂ł��A���{�Ƃ������Ƃ�M������҂ł��Ȃ����߁A�����ȊO�ɂ͑S�������͂���܂���B

�l����ɁA�����I�ɑ�ꎟ���E�����p�X�������{�R�́A���R�𒆐S�ɐV����A�V��p�ɂ��_��`�ŕ₤�Ƃ����X���ɑ����A��r�I�_��ł������C�R�ɂ����Ă����Ɋ�����`�ɕ��H����A�V��������ɏ_��ɓK���ł���g�D�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��B

�b�́A�����܂łƂ��܂����A�Ō�Ɏ������N����ɂ��̍q���͂ɑ��Ď����Ă�����ۂ�\���q�ׂďI���ɂ������Ǝv���܂��B

�@

�q���͂ƌ��킸�Ƃ��A�ɍ�400���ɂ����Ă������A�m���ɃJ�^�p���g�ɂ���Ĕ��͉͂\�Ȃ̂ł����A���͂͂ł���̂��H�s�ւł͂Ȃ��̂��Ƃ����s�����Ō�܂Ő@���܂���ł����B�����āA���ہA���͂͂ł��Ȃ������̂ł��B

�������A�ʂɏ��^�̋��i�⏕���j�Ȃǂ𐏔�����Ζ��͂Ȃ������̂�������܂���B�������A���X�A���{�R�ɂ͕������Ɉ����Ƃ����`�����Ȃ��A�����I�ɂ����ɋA�җ��͉��������ł���A�^�ʖڂɍl������Ȃ������̂ł��B

����ȑO�ɁA�L���ȁg�}���A�i���q���̎��ʒ������h�@�ɂ���đ唼�̍q���͂������ȂǁA���S�ȓ��U�̎���ɓ˓����Ă����̂ł����B

�F�_ �Z�̎l�q�͂ɂ��@�̍q��x���͍s���A���ꂾ���Ɂu��a�v�����̓��U�͑��̏���͗܂����ƌ����Ă��܂����A�Ō�͍q��x���������ɑ�a������ɏo�����������Ƃ́A���{�ł͐�͂ɂ����U�������s��ꂽ���ƂɂȂ�̂ł��B

���̂悤�ȍ������{�ł���A���̓��������������ō��푈�w���҂́A�p���炵�ɂ��������ł����ɒ�����S�������̂ł�����A���Â����̍��Ƃ͎�������S����ɂ��Ȃ����ł��邱�Ƃ�������܂��B

���R�Ȃ���A����͌��݂��Ȃ��ς�肠��܂���B

����͑S���n���̘b�ɂȂ�܂���ł������A��ŗt�̂悤�ȑ�^�̃_���̒�ɒ��y�n�ɂ��A�����̗��j�A�Љ�A�W���A�l���A�n�����������̂ł���A���̂悤�Ȃ��̂ɂ��ڂ������Ē��������Ǝv������ł��B

���̒����͒��̐��Ƃ��ǂ�����m�肽���č��؎��ɂ���ɏڂ��������Ē����܂������A���̏���̒|�̎}���Ƃ����y�n�́A���N�_�y�����ɍs���̔��قǂł͂Ȃ����̂́A�悻�҂ɂƂ��Ă͔鋫�ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��A�܃�������̃g���l���o�R�͂�����̂́A�l�g�~�n����̓����ň��̓��ł��邱�Ƃ���`���ĂȂ��Ȃ����������܂���B�@�@

����ł��A���H�����D���Ȍ����ɂ͍���265�����ŖK�˂��Ă͂������ł��傤���B |

������a�\���N�A�~�b�h�E�G�[�C��Ŏ�͍q���͎l�ǂ��������C�R�́A�ً}��Ƃ��Ďg�p�p�x�̒Ⴂ��͋y�шꕔ�̏��m�͂̋��������v�悵���B���ɓ������C���������̂ŌܔԖC�����g�p�ł��Ȃ���Ԃ��������߂ɁA�܂��ɐ��^�̍q���͉������s���ꂽ�B

�\���N�����ɁA�����H���͊����������A�����\�肵�Ă������ڋ@���_�̐��Y���Ԃɍ��킸�A�L���i�[�ɂ𗘗p���ėA���C���ȂǂɏA���Ă����B��� |

|

�{�e�̓l�b�g��Ɍ��J���Ă���u�L���C�E�|���p���|�[�g�v�̍��O�u�L���ՊC���L�v�Ɍf�ڂ����@135�D�q���́u�ɐ��v�Ɩ��c���j�i20061130�j�A152�D�q���́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i20070104�j�̌�����傫���ς��邱�ƂȂ������w�I�_�l�Ƃ��čĕҏW�������̂ł��B

�@

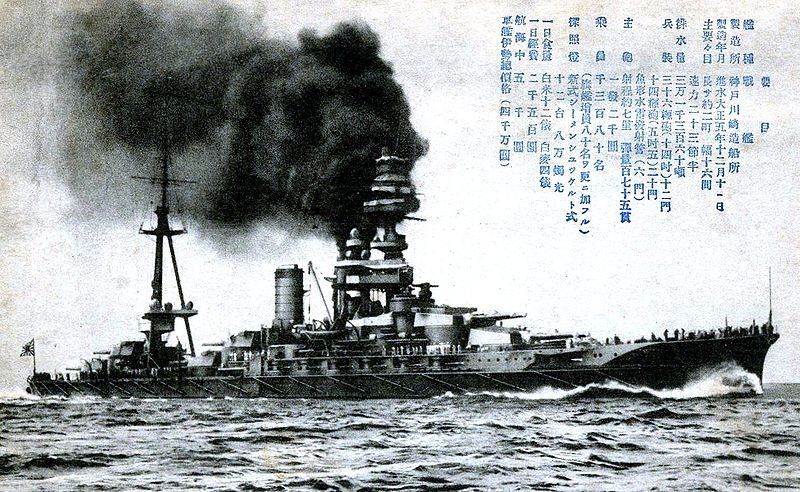

��́u�ɐ��v�@�i���a�P�X�N�ŏI�^�j������

��r���ʁF�R�T�R�T�O���@�S���F�Q�P�X�D�U�Q���@�ő啝�F�R�R�D�X�O��

�i���F�X�D�O�R���@�o�́F�W�O�O�O�O�����@���́F�Q�T�D�Rkt�@�q�������F�V�W�V�O�\�^�P�U����

�����F�R�U�����A���C�~�S�@�P�Q�D�V�����A�����p�C�~�P�U

�Q�T�����R�A���@�e�~�R�P�@�q��@�~�Q�Q

����F�P�R�U�O���@���^�́F���� |

| �摜�̓l�b�g���GF�i�����͑��j���ؗp�������� |

|

|

| �������邱�ƕS�N�O�A����41�N1908�N�ɖ����w�҂̖��c ���j�͖@���ǎQ�����Ƃ��Ēŗt���ɓ���w��댾�t�L�x�𐢂ɖ₢�܂��B�܂��ɓ��{�̖����w���a�������u�Ԃł����B���̌�A�{�{���͖��c������Ȃ������ŗt���̔��̒����ɓ���܂��B |

|

| �{�{��ꂪ�����ɓ������鋫���̔鋫�ŗt���̔��_�y�̑�_���� |

|

| ���c���j�������ɓ������ő�̓쒩�������e�r���̖S���n�ėǂ̋⋾�i��Ёj�_�y |