|

|

|

�剤�̐Ί��͂����ɉ^�ꂽ�̂��H |

|

|

|

|

|

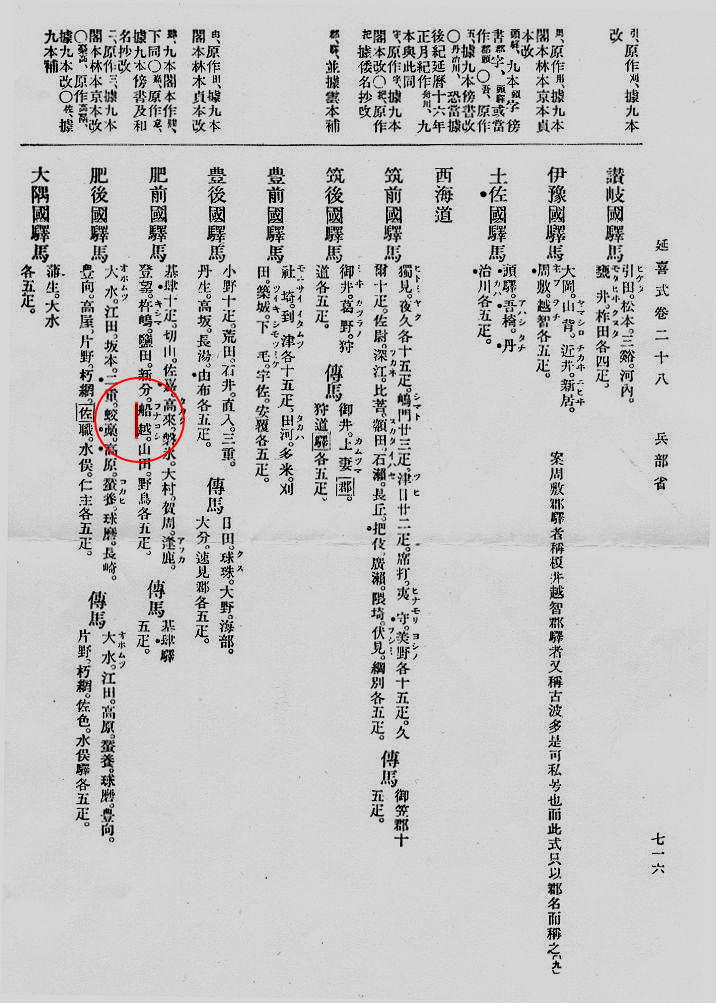

| �u���y�L�̍l�Êw�D��O�����y�L�̊��v���c�x�m�Y�҂̊����n�} |

|

| �n�@��g�剤�̐Ί��g�����̕����I��b |

|

| �F�{���̓V�������ւƐL�т�F�y�����̒��قǂ̗L���C���ɔn��i϶�ށj�Ƃ������W���i�F�y�s�ԒÒ��j������܂��B2005�N�j�A���̒n�����o���ꂽ�̊����M�ŋE���܂ʼn^�ԂƂ����l�Êw��̎������s���܂����B���������b�ł�����}�X�R�~�i�ǔ��j�����ѕt���ĕ��܂����̂ŁA���̎����q�C�̉f���������ɂȂ������������Ǝv���܂��B |

|

|

| ��ΐ_�Ђ̑O�ɗ���銴���͐�ԒÐ� |

|

|

| �܂��A�����̓y�n�͗ΐ삪�^��ʂ̓y�����͐ς������������ꂽ���̂ł���A���ẮA�i�q�O�p���A�����������ɋߐڂ���l�ː삪���͓����������Ƃł��傤�B���̓����ɂ��Ă��S���~��������̒��~��h�Ƃ��Ċ��ꂽ���̂��A�t�ɁA��h�𗘗p���ēS�����~���ꂽ���̂ł��傤�B����ɑz���̖`�����������A�O�p�������ΐ_�Еt�߂܂ł͖��L���قǂ̋�����������܂���B�L���C���ӂ̗����̃y�[�X���l����Ə\���߂���قǂł���A��ܕS�N�O�̂��̒n�͊C�������T�܂Ŕ���A�g���傫�ȓ��]�ł������͂��ł��B |

|

|

| �n��̐ΐ��i�F�y�s�ԒÒ��n��n��j |

|

|

| �����A�g�����낳�ꂽ���́A��ΐ_�Ђ̊ԍۂ܂Řp���������]�ɒ┑�����M�ɐςݍ��܂ꂽ�ƍl�����܂��B�����z��������n�����n��n��ׂ̗ɂ���܂��B�������ԒÒ��̏㗬�ɂ��銄���ł��B�����͖ԒÒ��̍ʼn����ł���A���̏㗬�ɂ͔n���n�悪����Ԉ���������A�����F�y�s�m�ΐ������̏ꏊ����{�i�I�ɎR�ɓ����Ă����܂��B�����Ƃ͂ǂ��l���Ă��A���R�ɂ͓����Ă��Ȃ��M�A�D���㗬�̏W���܂ň������ނ��߂ɐl�דI�Ɍ@�������Ƃ����n���Ɏv���̂ł����A�F����͂ǂ��v����ł��傤���B�������A�����͐��H�A�p���H�A��h�ȂǂɎg���錾�t�ł��B |

|

| ��i��ļ�j�_�� |

|

| ���n�����đ��Ɋ������ƌ��������A���������Ƃ́A�n��n�悪�����ĎR�̒��ł͂Ȃ��S���̒�n�ɂ���W�����������Ƃł����B�ʏ�͒n�}�ł�������x�̗\�z�͕t������̂ł����A��Z�`��Z���[�g�����x�̓����������ł͂�͂茻�n�̕��͋C�͒͂߂܂���B�n��n��̒��S���ǂ����Ă��C���܃��[�g���ȉ��A���Ȃ��Ƃ��͓��͉͏����[�g���͉�����܂��̂ŁA�����Ă��O���[�g�����x�ŗL���C�̒����U���̘g���ɓ������̂ł͂Ȃ����Ƃ̈�ۂ������܂����B�O�q�����悤�ɑ�ΐ_�Ђ͔n��n��̌����قׂ̗ɂ���܂��B�����������ق���ΐ_�Ђ̑��ɑ���ꂽ�̂ł����A�_�Ђ͒n��̒��S�Ɉʒu���Ă��܂��̂ŁA�������A�剤�̐Ί��������Ő�o����Ă����̂��Ƃ�����A���̏ꏊ�ʼn��炩�̃Z�����j�[���s��ꂽ���́A�܂��ԈႢ���Ȃ��͂��ł���A���̐_�Ђ̎��Ӗ��͔��ɏd�v�ɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

��ΐ_�Ёi�F�y�s�ԒÒ��n��n��j

���_�Ђ̗��Ɍ������͈�{�̖ł� |

|

|

��ΐ_�Ƃ����ΐ{���V�j���̎q�i�j�M�n���q�j�ł����i�A���w�Î��L�x�̕\�L�͑�N�_�A�w���{���I�x�ɂ͂��̐_�͓o�ꂵ�܂���j�A���̑�ΐ_�Ђ͋�B�ł͂��܂莨�ɂ��܂���B

�Ր_�͑�ΐ_�Ƃ���_�Ɛ_�̂悤�ł����A�����Đ�_�ƖL�ʕP���Ղ��Ă��܂��B

��_�͑�X�Ί����Ă����������J��_�̂悤�ł��B����A�L�ʕP�i�����ҁj�͌����܂ł��Ȃ��L�ʕF�_�̖��A�F�ΉΏo�����i˺������кāj�̔܁i�@�j�ł���A�C�l�����C�_�ł��i�ނ�̎q���_���V�c�̕��ɂȂ�܂��j�B

�܂��A���̑�ΐ_�Ђ͕��Ɍ��ɎO�Z�Z�Јȏ゠��Ƃ���Ă��܂��B���炭�A��ΐ_���J��Ñ㎁���͖{���n�ɂƂ��Ă����̂ł��傤�B

�������A���̋��s�̑�ΐ_�Ђ��n��̑�ΐ_�ЂƓ���N���̂��̂ł���Ƃ���ƁA�Ί����������Ƃ�����_�ƊC�l���Z�b�g�ő��݂��鎖�ɂȂ�s�b�^�����Ă��܂��B

���ʂ́A�E���̑�ΐ_�Ђ��������܂ꂽ�Ƃ���̂ł��傤���A���ꌧ�̋n���R���ӂ��n�߁A�}��A���ɑ����̐{���V�j�����J��_�Ђ�����A���ꌧ�̐_��s�̋��c�_�Ђ�������c�P���J��_�Ђł��邱�Ƃ���A�o�_�_�b�̕���͎��͋�B�������Ƃ������Ƃ��������Ă��܂����B�n��̑�ΐ_�Ђ͓��R�ɂ��n��ɒu���ꂽ�͂��Ȃ̂ł��B

�����A������̉\�������Ă����K�v������܂��B����́A�n��̐��Y�����˂̌������ƂƂ��Đ������Ă������Ƃł��B

�������\���������̂͌����܂ł��Ȃ��א쎁�ł��B�n��̐��Y���Ő������}����͍̂]�˂̔��ł��B�א�̂ł͌�p�Ƃ��ď㐅���̐��ǁA�����A����A���ȂǂƂ��đ�ʂɐ�o���Ďg���Ă��܂��B�א쎁�������ȗ��̎��喼�ł��������Ƃ��l����Ƌ��s�̑�ΐ_�Ђ��ڂ����Ƃ���̂͌����Ă������Șb�ł͂Ȃ��ł��傤�B |

|

|

| ��ΐ_�Ђ̓�m�� |

|

|

| �n��A�n���̎��� |

|

�؉��ǂ́A�ޗǎ���ɂ͌��݂̓����s�Ɏ����ėL���C��n�郋�[�g�ƁA�R�c�w�t�߂��猻�݂̖k�L�n���ɏo�ėL���C��n�郋�[�g�������āA��҂̃��[�g���w���쎮�x����ɔp�~���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƒz�肵�Ă���B

�u��O���̏𗢂ƌÓ��v ���쏮�u�i�w���y�L�̍l�Êw�D�x��O�����y�L�̊����c�x�m�Y�ҁj

�@

�������A�Óc�j�w�������P���ɑ�a����̊����ƍl���Ă��Ȃ����͂����܂ł�����܂���B

����́A���������̌��n���|�[�g�Ɍ��肵�Ă��܂��̂œ��R�Ȃ��猋�_�ɂ͎���܂���B��������ΐ_�Ђ͋C�ɂȂ�܂��B�Ƃ����̂́A�n��̐؉H�Ɍ�������O�̉E��̏����ȋu�ɐԐi�����j�_�ЂȂ��K�����邩��ł��B�ԐƂ͌����܂ł��Ȃ����h�s���N�̎��ł��傤����A��_����ΐ_�Ђɕ������J���Ă���̂Ȃ�A�Ԑΐ_�Ђ��ʂɑ��݂���Ƃ͍l���ɂ����A����͔n��̑�ΐ_�Ђɐ�_��L�ʕP�����J���Ă��Ȃ��\�����������܂��B�ꉞ�A�ԐƂ������t�͍א�Ƃ��g���Ă��܂��B�ΐ��̕t�߂ɂ́g�ԐΏꌩ���h�Ȃ��E������A��p�Ƃ��ĊǗ����Ă��������`�����Ă��܂��B

�א삪�Ԑΐ_�Ђ�u�����̂��A����Ƃ��A����ȑO���炱�̏ꏊ�ɂ������̂��͍���̒����ɑ҂�����܂��A�������A�Ԑΐ_�Ђ��א�ɂ����̂ł͂Ȃ��Ñォ��̂��̂ł���A��ΐ_�Ђ�����Ր_�Ƃ��Ă���̂��m���Ȃ�ΌÌ`�𗯂߂Ă���킯�ł���A���s�̑�ΐ_�Ђ���B�i�n��j���N���ł���Ƃ����\��������̂�������܂���B

�ꉞ�A���ݎ茳�ɂ��鎑�����ꗗ�\�ɂ���ƁA�e�_�Ђ̍Ր_�͂��̂悤�ɂȂ�܂��B |

|

| �Ж� |

��㚠�� |

��㚠�_�Ж��ג� |

�F�{���_�Ў� |

�R�� |

| �������� |

���a�� |

����11�D12�N�� |

���a56�N10��1�� |

�_�Ж��ג� |

| ��ΐ_�� |

�N�m�_�@�R�_ |

��ΐ_ |

��N�_ |

�s�� |

| �Ԑΐ_�� |

���������� |

��R�L�_ |

��R�L�_ |

�s�� |

| �q�_�� |

���������� |

�g�q�_ |

�����_ |

�i�\�l�N�H |

| �Z�g�_�� |

���������� |

���������� |

�Z�g��_�O�l�_ |

���������� |

|

| �Ԑi�s���N�j�Ί��̕��z |

������ʐ��������Ă����܂��傤�B

���ɁA�n��Y�̃s���N�������E���ɉ^��剤�̊��Ƃ���A��B����^�яo���ꂽ���̂悤�ȗ������L�����Ă��܂����K�����������ł͂���܂���B

�n��͈��h�o���ÊD��̈�ł����A�e�r�쐅�n�i�F�{���ʖ��s���L���C�ɒ����j�ƕX�쐅�n�i�F�{���X�쒬���s�m�ΊC�ɒ����j�ł����h�o���ÊD�₩��Ί��������A���̈ꕔ�͐��˓��C���݂���E���ɂ��^��Ă���̂ł��B�����A�����̓s���N�ł͂���܂���B�X�쐅�n�N���̐Ί��ɂ��Ă��唼�͕s�m�ΊC���݂⍲�ꌧ�Ȃǂɉ^��Ă���悤�ł��B

�܂��A�n��ɂ��s���N�ΈȊO�̊D�F�A���F������A�������n��ƌĂ�Ă���A�s���N�ΈȊO�̔n��A�ԒÒ��ׂ̗̖Ԉ����̂��̂������ɔn��ƌĂ�Ă���悤�ł��B

�ꉞ�A���f�肵�Ă����܂����A�Ί����e�r�쐅�n�Y�o�A�X�쐅�n�Y�o�A�n��Y�o�Ƃ���Ă��鍪���́A�����̎Y�n���ӂɕ��z����M�`�Ί��̌`��Ȃǂ̌n���I�Ȓ����ɂ���Đ��肳��Ă�����̂ł���A���h�o���ÊD��ƐΊ��̉ΎR�w�I�Ȑ������͂ɂ���Ĕ��肳��Ă�����̂ł͂Ȃ��悤�ł��B |

|

| �Õ��E�ʏ̖� |

�Õ��̌` |

���u���E�a |

�Ύ� |

�z������ |

���ݒn |

| ���� |

�O����~�� |

45 |

�G���� |

�ܐ��I�㔼 |

�ޗnj�����s��� |

| �����R |

�O����~�� |

40 |

�G���� |

�ܐ��I�㔼 |

���{���䎛�s |

| ��_ |

�O����~�� |

22�H |

�G���� |

�ܐ��I�� |

�ޗǎs�싞�I |

| �����Ί��W |

�o���s�� |

|

|

�ܐ��I�� |

�ޗnj�����s���� |

| ���O�z�R |

�O����~�� |

82 |

�G���� |

�ܐ��I�� |

���R�����D�� |

| ��P�ˁi�j�Ёj |

�O����~�� |

88 |

�G���� |

�Z���I���� |

���s�H�g��s |

| �~�R |

�~�� |

30 |

������ |

�Z���I���� |

���ꌧ��F�s |

| �b�R |

�~�� |

30 |

������ |

�Z���I�O�� |

���ꌧ��F�s |

| ����� |

�O����~�� |

72 |

������ |

�Z���I�O�� |

�ޗnj��V���s���� |

| �ʏ��p�q�� |

�O����~�� |

57 |

���� |

�Z���I�O�� |

�ޗnj��V���s�ʏ� |

| �c�^���Ί��g |

�o���s�� |

|

|

�Z���I�O�� |

�ޗnj�����s���� |

| ����ˁi�j�Ёj |

�O����~�� |

190 |

������ |

�Z���I�O�� |

���{���Ύs |

|

|

��j�ɁA�䂪�Óc�j�w�̉�ŋc�_����Ă��邱�Ƃł����A�p�̗̂˕�Ƃ���Ă�����{���Ύs�̍���ˌÕ��͂Ƃ��������A�唼�͂���قǑ傫�ȌÕ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ƃ������܂��̂ŁA���i�K�ł́A���������剤�i�V�c�j�̎x�z���A�y�������̂���S���ɋy�ы�B����Ί����������ꂽ���̂悤�ɐ�������邱�Ƃɂ͖�肪����Ƃ����ׂ��ł��傤�B

��O�ɁA�剤�̐Ί���������B����^�ꂽ���Ƃ��������Ƃ��Ă��A����́A�E�����璲�B���ꂽ���̂��A�t�ɁA��B����E���ɑ���ꂽ���̂��H�Ƃ������͎c��̂ł��B����ɂ́A���̒i�K���Œ��B�Ƒ��^���t�]����͊W�̕ω����������Ƃ����\������������Ă���̂ł��B

�ꉞ�́A���̔n��ΐΊ��̕��z���ȒP�ɍl���Ă��������Ǝv���܂��B��B�ł̏o�y�Ⴊ�Ȃ��Ƃ���Ă��܂����A�F�{���ň��A�n��̉\�������銛�U�i�Ӻށj�Õ��i�s�m�Β��F�A������̓s���N�ł͂���܂���j�B

�����ł́A�s���N�Ɍ��肵�āA�Óc�j�w���NO�D70�i2005�N10��7���j�f�ڂ́��g�u�剤�̂Ђ��v�Ɉꌾ�h�������ꂽ����s �ɓ��`�������쐬���ꂽ�ꗗ�\���f�ڂ��Ă����܂��B

�m���ɔn��Y�o�̃s���N�Ɍ��肵�ĐΊ�������ꂽ�X��������܂����A���͕s�m�ΊC���݂̕X�여��Y�o�Ί��ɊS�����邽�߁A�F�y�����Y�o���ǂ����Ƃ������ϓ_�ōl�������Ǝv���܂��B

�@���̎�̏W�v�͒����̐i�W�⌤���҂ɂ���ĕω�������̂ł���A����ɐ��m���������߂ɁA�F�y�s����ψ���i����@���A���؋���A���{�M�m�A�Ï�j�Y�A�������F�A��a�q�j�𒆐S�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�w�V�F�y�s�j�x�ʎj�ґ�ꊪ�����g���n�Ñ�� ��l�� �Õ�����\�`���̎���\�h�f�ڂ̑�S�|�S ��B�O���h�ΐ��Ί��ꗗ�\���f�ڂ��܂��B�������A����͉F�y�����Y�o�Ί��O�̈��h�ΐΊ��ł���A�K�������s���N�A�n��Ɍ��肵�����̂ł͗L��܂���B�@

���̒��œ��ɗL���Ȃ̂��p�̓V�c�˂Ƃ���Ă�����̍���ˌÕ��̐Ί��ł��B�Ñ�j�ɂ����Ă��p�̂̑��݂͔��ɑ傫���A���̂��߁A�ߔN���ɒ��ڂ��ꂽ���̂ł����A���ۂɏo�y�����̂͐Ί��̊W�̌��В��x�ł��B�܂��A�Ί��͂���������A�s���N�̐Ί����{���Ɍp�̂̂��̂��͗ǂ�������Ȃ��̂ł����āA��{�I�ɂ͍���̒����ɑ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��B����ɁA���Ɋ�Ȃ̂͋�B�ɂ�����s���N�ΐΊ��̏o�y�Ⴊ�Ȃ����ł��B�킴�킴�E���܂Ŕ������ꂽ�Ƃ���ƁA���ꎩ�̔��ɑ傫�ȉ��l������̂������킯�ł���A���̂悤�ɋ�B���������m�M������̂Ƃ��Ă��A���f�ɖ����Ă���̂��{���̂Ƃ���ł��B�����A�Óc�j�w�̉�̓�������́A�������A�g��a���삪��B�ł͎g�p���֎~�����h�Ƃ�������|�̘b���o�Ă��܂��B |

|

| �g�債����B�����̍������������� |

|

���āA�q�~�l�Êw�����يْ��̐^�ǎ��Ȃǂ��A�g��a����̉�������B�𐪕��������Ƃ��ւ�A���̏̂��߂ɓG�n�Ő��Y���ꂽ�Ί����킴�킴���Ă��̂Ȃ��ɖ������g�Ƃ������Ӗ��̂��Ƃ�����Ă��܂����A����Ȃ��Ƃ͐�ɂȂ��͂��ł��B

���ʂɍl���Ă��A�����V��A�����l���Ƃ͔��ɕω����ɂ������ł���A���Ɏ������g�����Ƃ��l���Č���A�e�Ղɗ����ł���͂��ł����A�K���X�̊��������s�����Ƃ��Ă���т��l�́A�܂��A�Ȃ����Ƃł��傤�B�]���āA���s����͂����Ȃ��̂ł��B

�l�͎��畃�c�Ɠ������@�ň��炩�Ȗ�������ƍl������̂ŁA�����炱���A�������Ŕ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă��A���c���g�p�����Ί��Ŗ��肽���ƍl�����̂ł��B

��B�̑����l�����E���Ő������F�߂��邱�Ƃ����A��B�̍������E���ɑ�ʂɓ����Ă��邱�Ƃ̏؋��ł���A��B�������g�債�E���ɂ��i�o���Ă��邱�Ƃ��ؖ�������̂Ȃ̂ł��B

�剤�̐Ί������̎����l�Êw�́A�����Ȋw�I�Ȏ����ł����邩�̂��Ƃ���������Ă��܂����A��������낵����V���ɂ�鋕�\�̑z��ɂ�����肵���l�X�́A��a����̑剤�ɒ��d���ꂽ�Ί��̎Y�n�Ƃ��ĉF�y�s���ւ�A��`�������Ƃł��l�����̂ł��傤���H

�����ɂ͒n���̌ւ肷���؊������Ȃ��̂ł����A�P�ɉF�y�̖����`�ł������ŗǂ������̂ł��傤�B |

|

|

|

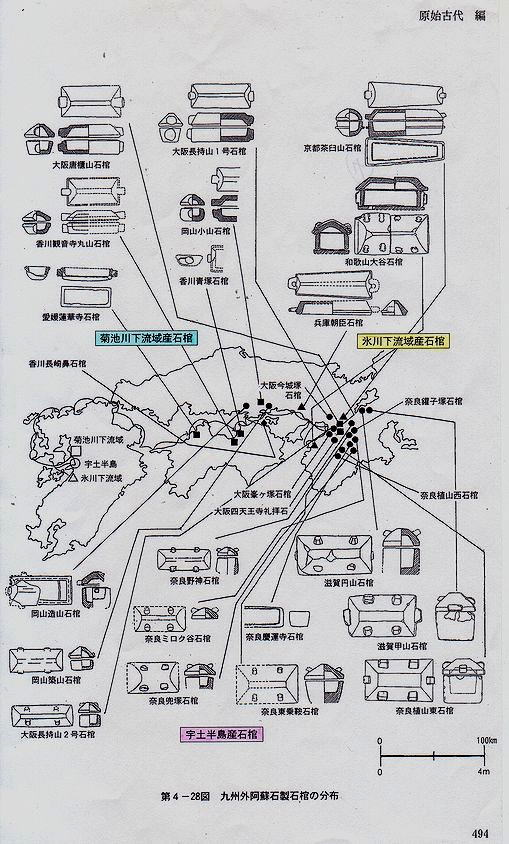

| ��4�|28�}�@��B�O���h�ΐ��Ί��̕��z |

|

|

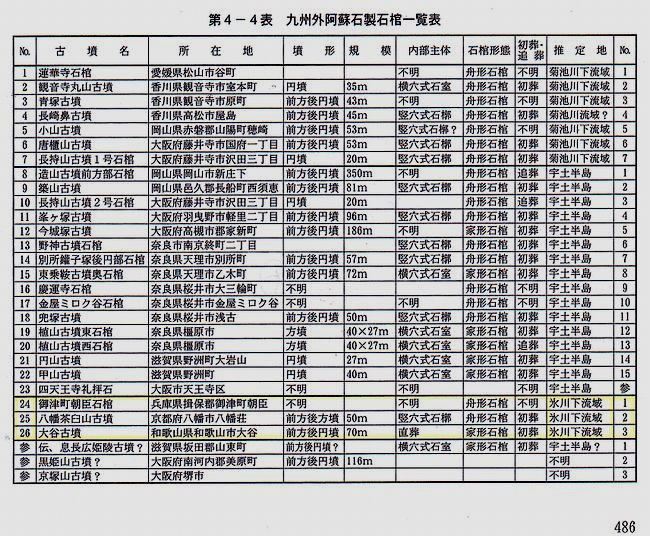

| ��4�|4�\�@��B�O���h�ΐ��Ί��ꗗ�\ |

|

���݂̂Ƃ���A�e�r�쐅�n�A�n��n��A�X�쐅�n�̐Ί�����Ɏ����I�ȍ�������A���ꂪ�E���Ƌ�B�̗͊W�̕ω��ƊW���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ̉����𗧂ĂĂ��܂����A�m���鍪���������Ă���킯�ł͂���܂���B

�n�߂́A�e�r�쐅�n�˕X�쐅�n�˔n��n����l���܂������A�l�Êw��̌������ʂɂ��ƁA�X�쐅�n�ˋe�r�쐅�n�˔n��n��ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���悤�ł��B����ɂ��Ă�����̉ۑ�Ƃ��܂��B |

|

| �M�ʼn^�ꂽ�Ί� |

|

�g�剤�̐Ί��h�����q�C�ł́A���H���ꂽ���ɏ悹�A������g�q���ē���������݂𐼂ɐi�ݒ���̐��݂�k�サ�ċE���Ɍ������܂������A���˂̐��˂��A���̓��̊��c�`����A�֖�C���̖�i�`�Ȃǂ��o�R���Đ��˓��C�ɓ���A�{�ÁA�ۃm�Y�A�����`�A�����`�Ƃ��������˓��q�H�̖�������`�ɕd���~�낵�Ȃ�����P�������čŌ�̑���`�ɒ������̂ł����i�v��l�`�j�B���́A�W�ƍ��킹�ď\�g���ɋ߂��Ί����M��ɍڂ���͕̂��������l����Ɗ�Ȃ��ƍl���A�����g���������ɂł��݂邵�ĐΊ����̂̕��͂𗘗p����̂ł͂Ȃ����Ƃ��l�����̂ł����A���̒�R�₱�̐̐Ƃ����l����ƁA��͂�A�M��ɒu���ĉ^�Ԃ̂������Ȃ̂�������܂���B

�n��n��̊���n��ɂ͏Z�g�_�Ђ�����܂��B�������̏ꏊ�͊ԈႢ�Ȃ��n�剫�ɕ����ԓ��ł���A���̍���������L���C�œ암�̔��ɖڗ��������������͂��ł��B�_�Ђ̉��N��w�F�{���_�Ў��x������ƁA���R�Ȃ���Z�g�O�_�̕\���j���i����µ�кāj�A�����j���iŶ��µ�кāj�A�ꓛ�j���i����µ�кāj�ɋC�����P���A��C�Ì��_�A���֗��_�A�ېH�_�A�e�r�������i�C�����P���͑������Q���_���c�@�������V�c�̍c�@�̎����H�ēc�ǎO���͑������P��`���̍ȂƂ���j���J���Ă��܂��B���͔n�傩��C�H�E���܂ŐΊ����^�ꂽ�ƕ����A�K�����߂ɊC�m���̍��Ղ�����̂ł͂Ȃ����ƒT���܂������A�����ɏZ�g�n���Ɠ��_�Ђ����o���A�g��͂�h�Ǝv�������̂ł��B�{�i�ɂ��̂��Ƃ����q�˂���ƁA�g�n���͋e�r���ɂ����́g�Ƃ́A���������܂����B�e�r���͊��q���������k���������ɂ����ċ�B�������Ŋ��A�쒩���Ƃ��Ĉꎞ���A��B�k���𐧈������قǂ̍����ł����A�F�{�s�����̏����n��Ȃǂ����_�ɖ����Ƃ̖f�Ղ��s���Ă����Ƃ�����ꂨ��A�L���C�암�ɐ_�Ђ�u�����Ƃ͓��R���Ƃ��v���܂����B���炭�A�ԒÒ��ɗאڂ���Z�g�����߂ɂ͐�s���ďZ�g�̐_���J�閯�i�C�m���j���蒅���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������A���̏Z�g��Ђɂ��Ă��A���̋N���͑Δn�A���̂͂��ł����A���n�̏Z�g��������N���Ƃ�����̂ł��傤�B�Ñ�ɂ����Ă��A�n����o�������Ί����^�ԏM�́A�Z�g�̐_�ɍq�C�̈��S���F�肵�ċE����ڎw�����̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B

�������A�q�H�ɂ��ẮA���̎��ɂ����|�[�g�U53�D�u�D�z�v�i���쎮�ɓo�ꂷ��u�D�z�v�̉w=��� �o�R�̈ꕔ���H���p�j�ŏ������L���C�`�|�����D�z�`�呺�p�Ƃ������[�g���L�蓾��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�C�����肷��ď�ł��A��A��������z���钷���A���݂͒ʂ肽���Ȃ��ƍl��������ł��B |

|

|

�����R�Q���Ί�

�i�ʐ^�F�Óc�j�w�̉�@����s�@�ɓ��`���j |

|

|

| �܂��A�����̓������璷��A���肩�獲���ۂɂ����Ă̒����A���C�݂ɂ͐l���̏W�ς��Ȃ���`�n�Ƃ��Ă̕�⋂��]�߂܂���B����ɁA�����͉����̎��Ђ����˂Ă����ƍl�����܂��B���z�̐��s�D���]���A���ƓI���ƂƂ��Ď��g�܂ꂽ�͂��ł���A�����̐l���W�ϒn�ł����|������呺�p�ɔ����A�ދn�t�߂𒆌p�����˂̐��˂�ڎw�����ƍl����̂ł��B���茧�͌��݂ł�����s�ƍ����ێs�ɐl�����W�ς��Ă��܂��B���̗��R�͍]�ˈȗ��̊O���f�Ղ̓Ɛ�Ɩ����ȗ��̎O�H���葢�D���ƍ����ۂ̊C�R�H���̑��݂ɂ����̂ł����Ȃ��̂ł��B |

|

| �Α���W�C |

|

���āA�����ł���ɓ��ݍ��b���������Ǝv���܂��B

���t�W�ɂ́g�W�C�h�i��Ёj���o�Ă��܂��B�W���Ƃ������t�͍L�������J���܂ł��Ȃ������Ƃ����Ӗ��ł����A�����C�Ƃ͉��ł��傤���A���ʂ͊C�ł���Ȃ����͂Ȃǂ̉e�����A���h���Ȃ�����̂��Ƃƍl����ł��傤�B��ʓI�ɂ͔��i�̂��ƂƂ���Ă��܂��B |

�y�ߍ]�E�W�C�z�����݁i��Ёj

�@�i�A�n�E�~�̓]�B�W���̈ӂŔ��i���w���j�������B���̎��ꌧ�B�]�B�B�i�L�����j

�Ƃ��낪�A�g���i�Ɍ~���j���ł����g�ƌ����A��������ł��傤�B�������A���t�W�Ɋւ��ẮA��܂��߂ɔ��i�ɂ͌~������Ƃ���Ă���̂ł��B

�Ƃ肠�����A�W�C�Ɋւ���̂����Ă݂܂��傤�B |

|

| �@�w���t�W�x���O�A��S�Z�\�Z�ԁ@�`�{���b�l���C�̉� |

���ӂ݂̂��݁C��ӂȂ݂��ǂ�C�Ȃ��Ȃ��C����������̂ɁC���ɂ��ւ����ق�

�W�C�i���ӂ݁j�̊C�[�g�璹�������ΐS�����̂ɂ��ɂ��֎v�ق�

�i�����j�W�C�T�C �[�g�璹 ��ҏ�юv���w���� �Ï��O�i��g�ÓT��n�ɏ����j |

| �A�w���t�W�x���j�A�S�\�O�ԁ@�V�q�̍Ȃ̉́A���@�i�����������j�̌�́H |

�����ȂƂ�C���ӂ݂̂��݂��C���������āC����������R�E�C�ւ��āC��������ӂˁC��������

�������Ȃ͂˂��C�ւ����C�������Ȃ͂˂��C�킩�����́C�܂́C�����ӂƂ肽�� |

�@�~����� �ߍ]�̊C�� �������� ��������D[�M�G]�ӕt���� ��������D

�@���D �������ȝ��˂� �ӂD �������ȝ��˂� �ᑐ�̒ځi�v�j�� �v�Ӓ�����

�@

�i�����j�~���� �W�C�T�C�� ������ �ԗ�[�M�G]粕��� �ԗ��D

���É��� �ɖܔg�ב\ 粒É��� �ɔ��g�ב\ �ᑐ�T�ڔV �O����

�@������V�q�V�c�̍Ȃ̉́A���@�i���ق������j�̌�̂ƂȂ��Ă��邪�A���e�����������B����̓ǂ݉����́A�u�~����� �ߍ]�̊C�𥥥�v�Ɛ����Ă���B�~������ߍ]�̊C�ƂȂ��Ă���B������Ȃ�ł����i�ł͌~�͕߂�Ȃ��B |

|

|

|

�Ӗ��A��ǂȂǏڂ����͌Óc�j�w�̉��HP�u�V�E�Ñ�w�̔��v�́u�W�C�i���ӂ݁j�̊C�[�g�璹�������ΐS�����̂ɂ��֎v�ق�v�Óc���F�u����@��Z�Z��N�@�ꌎ��Z���i���j�i�ߌ�ꎞ������j�����Ă��������B

�Ƃ肠�����A�����ł͒W�C���~�Ȃǂ���͂����Ȃ����i�ɔ�肳��Ă��鎖�����Ē����������ł��B |

���āA���̒W�C�ɂ��ẮAHP�u�������l����v�̃T�u�E�T�C�g�u�L���C�E�|���p���|�[�g�U�v�ꌎ���g�u�����I�����v�Óc�j�w�̉��\ ����F�v�h�A�g�u�����I�����v�̌f�ڂɂ��āh�ɂ����āA�W�C�͋�����͌��̊C�̂��Ƃł͂Ȃ����Ƃ�����������o����Ă��܂��B����͖��t�W�̒W�C��������i���ʈ�Z�Z�Z���g���ɑ��ĘZ�Z���g���Ƃ����������ɂ���ĉ������܂艖�h���Ȃ��C���g�����Ă����ƌ����A���n�ɂ͖��t�W�ɉ̂�ꂽ����������܂��j�������s�m�ΊC�ł͂Ȃ��������Ƃ����������u�`�P�����I�v�Ƃ����Õ����ɂ���Ę_������̂ł������A�����Ɂg�Ί��h�Ɓg�W�C�h���L�[�E���[�h�ɍl���������閜�t�̂�����̂ł��B

����ɂ��ẮA�O�q����HP�u�V�E�Ñ�w�̔��v�̌Éꎖ���ǒ��̗������O���L2005/12/10�u�Α���W�C�v����S�������p�����Ē����܂��B�������A�����̍�Ɖ����Ȃ̂ł����A�����A�n�߂͎����������Ɏ���X���܂����B�������A���X�ɕ���Ȃ����Ƃ��킩���Ă����̂ł��B�܂��́A���ǂݒ����܂��傤�B |

|

| �Éꎖ���ǒ��̗������O���L��T�Q�b�i2005/12/10�j���W�C |

|

�w���t�W�x�Ȃǂ̖̉��ɂ͈Ӗ��s���̂��̂����Ȃ�����܂���B�u�Α���W�C�v�����̈�ł��B�W�C�Ȃǂ̖̉��Ƃ����u����͂���v�ƌ����Ă��A���i���₪����̂��������Ƃ����������Ƃ�����܂���B�Ƃ��낪�A�ŋ߂�����Ɩʔ����A�C�f�A���Ђ�߂��܂����̂ŁA����I�������Ǝv���܂��B

�W�C�͖{���͔��i�ł͂Ȃ��Ƃ������ɂ��ẮA���ɂ��̃R�[�i�[�ł��Љ�܂������i��P�V�b�j�A���݂̏��A�F�{���̋�����͌��Ƃ��鐼���E��������L�͂ł��B���̐��ɏ]���A��������ڂ��ׂ����Ƃ�����܂��B����͋�����͌��̖k���Ɉʒu����F�y�������爢�h�s���N���Y�o����Ƃ��������ł��B���̂��Ƃ��A�ȑO�G�ꂽ���Ƃ�����܂��ˁi��Q�T�b�j�B�{�N���̈��h�s���N��̋�������ꂽ�Ñ�D�ŋߋE�܂ʼn^�ԃv���W�F�N�g������܂������A���ꂱ����W�C����u�Α���v�ɂ҂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B

�Ñ�ɂ����āA�����ߋE�܂ň��h�s���N��D�ʼn^�Ԏp�������̐l�B���u�Α���W�C�v�Ɖr�A���̂悤�Ɏv���̂ł��B����́A�E�s�����Ȃ�ٗl�Ȉ�ې[�����i�ɈႢ����܂���B����������Ɗ`�{�l���C���A������͌��̊C�����h�s���N��ςD������悤�ɑ����i�������̂����m��܂���i�w���t�W�x�Q�X�ԉ̂ɢ�Α���W�C���������j�B

�������ł��傤���A���̃A�C�f�A�B���Ȃ肢�������ȋC������̂ł����i�ρj�B�����������Ă���A�u�Α���v�Ƃ�����������B�Y�Ƃ������ƂɂȂ�A�ŏ��ɋ�B�������ō�̂��ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

�����A�⑫���܂����A�Éꎖ���ǒ��́u���h�s���N��̋�������ꂽ�Ñ�D�ŋߋE�܂ʼn^�ԃv���W�F�N�g������܂������v�Ƃ���Ă��܂����A���m�ɕ\������A�n�医�n�ʼn��H���ꂽ�Ί����^��Ă��܂��B�������A���̎��͂����ł͏d�v�ȈӖ��������܂���B

���̕����́A�Óc�j�w��������x�������Ă���ǎ҂�ΏۂƂ����y���R�����Ƃ��ď�����Ă��܂��̂ŁA���Ȃ�ȗ������ꂽ�b�ɂ���Ă��܂����A���̔w��ɂ͑����̌����̒~�ς����邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B

�܂��A�Óc���F���̋�B�������ɗ��r����Óc�j�w�̉�ł́A�`�{�l���C����B�����̋{��̐l�Ɛ��肳��Ă���i��B�����ŖS��ɂ͋E���̉̐l�Ƃ��Ă�����j�A���R�Ȃ���W�C�����i�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B

�ł́A�Éꉼ���͐�������̂ł��傤���B�F�y�����̓�̕s�m�ΊC��W�C�Ƃ��邱�Ƃɂ��ẮA���ɐ����\���_����Ă��܂����A�ŏ��ɍl�������Ƃ́A���ʂɍl����Ɣn��n��͉F�y�����̖k���Ɉʒu���A�ǂ̂悤�ɍl���Ă��k���̗L���C�ɂ�������o���Ȃ��͂��ł��萬�����ɂ����Ǝv�������̂ł��B�������A���ׂĂ����Ƃǂ���炱�̉����͐����������Ȃ̂ł��B |

|

�n��ȊO�̋e�r�쐅�n�A�X�쐅�n�ł�

�Ί�������ꕔ���E���ɉ^��Ă��� |

|

�m���Ƀs���N�ΐΊ��͔n��N���̂悤�ł����A�s���N�ł͂Ȃ����̂́A�n��Ɠ������h�o���ÊD��͈��h���ӂ̍L���͈͂ɕ��z���Ă��܂��B�����ČÑ�ɂ����Ă͂Ȃ�����̎��A��o�������ɓK�����ꏊ���I�ꐶ�Y����Ă����͂��ł��B

�ꉞ�A���n���m�F���Ă��܂������A��͌F�{���ʖ��s��ʂ�L���C�ɒ����e�r�쐅�n�ƁA��͌F�{������S�̋����k���Ƌ{�����̋��𐬂��s�m�ΊC�ɒ����X�쐅�n�ł��B���łȂ���A���̐��n�̏㗬�̓��z���ɂ͗L���Ȏ�R�H�̏W��������A�Ώ��قȂ�{�݂܂ł���܂��B�������A������Ȃ��悤�ɐ\���グ�Ă����܂����A��R�H�W�c�͉����������ߍ]�̌����H�����L�g�Ƃ��ČĂъ����̂ł���A���ꎩ�̂Ƃ��ẮA�W�͂���܂���B�������A�����Ȃ��Ƃ���ɋZ�p�ړ]���Ȃ��ꂽ�Ƃ��l���ɂ������̂ł��B

�����Ő��Y���ꂽ�ƍl�����Ă���j���n�̂����e�r�쐅�n�ɂ��ẮA���˓��C���݂ɉ^��A���R���R�z���̏��R�Õ��A���쌧�ω����s�̐ˌÕ��A�������ێR�Õ��A���Q���̘@�؎��Õ��̎l�Ⴊ�m�F����Ă��܂����A����ɑ��{���䎛�s�̒����R�P���Õ��O����A�s�m�ΊC���݂̕X�쐅�n�Ő��Y���ꂽ�Ƃ���Ă���Ί��ŋE���ɉ^�ꂽ���̂�����悤�Ȃ̂ł��B��̓I�ɂ͕��Ɍ���Ò��̌�Ò����b�Ί��A�a�̎R���a�̎R�s�̑�J�Õ��Ί��A���s�{�Ԋ�S�������̔������P�R�Õ��Ί��̎O��ł��B

���̕X�쉺����Y�Ί��͕s�m�ΊC���݂⍲�ꌧ�Ȃǂɂ��^��Ă���悤�ł��̂ŁA��B���ł̔������܂߂āA�Éꉼ���u�Α���W�C�v�͏\���ɐ�������Ǝv���܂��B

�����āA���̂��Ƃ́A���t�W�ɓo�ꂷ��W�C���{���͕s�m�ΊC�i������͌��j�ł͂Ȃ������̂��A�܂��A���t�W�̂��Ȃ�̕�������B��ɏ�����Ă���̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ����\���A����ɂ́A����ɂ���������܂߁A��҂₻�̏����ꂽ�w�i�ɂ܂ő����̋^�₪����Ƃ��������̐�����\��������̂ł��B����Ƃ��Óc�j�w�i��B�������j�̗��ꂩ�猻�n�����A�����A�o�T���̒������s���ēx�������Ǝv���܂��B |

|

| �q�H��ɒu���ꂽ��ΐ_�� |

|

| ��ΐ_�Ђ��C�ɂȂ肻�̂��̌�����z�ׂĂ��܂����B���Ɍ��ɍł��������z���Ă��鎖�͏q�ׂ܂������A���̕��z�͐��˓��C���݂ɂ��L�����Ă���悤�ł��B��B�͂���Ȃ�Ɉӎ����ĒT���Ȃ���Ό����鎖�͂ł��܂���B�������A����܂ŁA������n�}�ׂ邱�Ƃɂ��A���Ȃ�̐��������鎖���ł��܂����B�܂��A���茧�Б��s�̑�ΐ_�Ђ����邱�Ƃɂ��Ă͏����Ă��܂��B |

| �������A�q�H�ɂ��ẮA���̎��ɂ����|�[�g�U53�D�u�D�z�v�i���쎮�ɓo�ꂷ��u�D�z�v�̉w=��� �o�R�̈ꕔ���H���p�j�ŏ������L���C�`�|�����D�z�`�呺�p�Ƃ������[�g�����肤��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�C�����肷��ď�ł��A��A��������z���钷���A���݂͒ʂ肽���Ȃ��ƍl��������ł��B�i�Čf�j |

�������A�Ί��̐��Y�Ɣ����ɑ�ΐ_�Ђ��W���Ă���Ƃ���A�E���ւ̍q�H��ɂ���̂ł͂Ȃ����ƍl���C�ݕ��ׂĂ���ƁA���茧���Y�s�̉��A�ɖ����p�ɕ����ԑ铇�̐���[�A�D���Ái���茧�k���Y�S�铇���j�ɂ���܂����B��\�ܔN�قǑO�Ɏt���Ɩ��T�̂悤�ɒނɍs���Ă������ł��B

�������瓌�͍��ꌧ�̌��C�剈�݂ɂȂ�܂����A���̐_�Ђ͌�������܂���B�������A�����s�̐��A���������̓��k�[�̓����`�ɂ͑�ΐ_�Ђ�����܂��B����ɁA�@����Ђ��߂��A���苙�`�̏�����̊C�݁i�@���s�j�ɁA��ΐ_���K������悤�ł��B |

| ������̏���L�˂̏�����̑��(�����Ƃ�)�_�ЂƂ����������K�̕t�߂ɂ́A�퐶����O���̕悪����܂��āA���R�Ҏ��ɂ���ĕ���Ă��܂��B |

| �w�Ñ�̊C�l�̓�x �@���V���|�W�E�� �c���~�� �r�ؔ��V�� |

|

|

����ɓ��i���A�����قlj��ƁA�g�Ë��`�ɑ�N�_�Ђ�����܂��B���ւɂ͑�ΐ_�Ђ�����܂��̂Łi���։w�̒������j�A�n��`�i�|���j�`�铇�`�����`�@���`�i�֖�C���j�`���ււ̍q�H��ɂ��邱�Ƃ�������܂��B

�ڂ������ׂ�A�܂��A�o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A����ɂ���āA�����̊�`�n�A������x�������́A�����A�C�l�W�c�Ƃ��������̂�����ł��邩������܂���B |

|

| �Ί����|���p�A�呺�p�o�R�Ŕ������ꂽ���H |

|

����������̂́A���R�Ȃ���A���|�[�g�U�́g53�D�D�@�z�h�Ő��肵�����s�ɂ������H�ł��B���ɁA�|���́g�D�z�h�̗L���C���̓����Ǝv����{����k�݂ɑ�ΐ_�Ђ�����i�|���s���c���j�A�呺�p���̏o���t�߂ɍΐ_�Ёi�|���s�������j�ƍΑ喾�_�i���A�D�z�j�������邱�Ƃ́A������x�̍��፷���l���ɓ���Ă����̉\�����������������܂��B�D�z�͂��ꂾ���ň���̍s���̂͂��ł���A�Ñ�ɂ����Ă������̏ꏊ�Ŋ��}�̃��Z�v�V�����Əo�q�̃Z�����j�[���s��ꂽ�ƍl������̂ł��B

�������A���̒i�K�Ō��_���o�����͂ł��܂��A�����́g�D�z�h�̍s�������̐_�Ђ����ɐ��肷��A�L���C������{������サ�A�|���w�t�߂���W����チ�[�g���̌�َR�̘[�̖k������ΐ_�Ёi���A�������j�ɔ�����L�Ï��D�z�i�����ź��j���[�g�Ɠ쑤����Α喾�_�i�|���s���D�z���j�ɔ����鏬�D�z�i���ź��j���[�g�œ����ɓ���ܕS�`���܁Z���[�g���قǂ��g�D�z�h����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B

�܂��A��D�z���[�g�����肦��̂����m��܂���B�{����̎x�����Ð삩�瓌���ɔ�����Ƃ�����ɂ��쉈���ɍΑ喾�_������܂��B

�ǂ����A�|���͑�ΐ_�Ђ�����������悤�ŁA�v�R�i��ρj���ɂ��ΐ_�Ёi��A��A��̔N�O�_���J��j�ȂǁA�ڂ������ׂ�Α����o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ꉞ�A�呺�p���[�g��⋭������̂������E���グ�Ă���悤�ł����A����쐼�݊O�m���[�g�������ׂ�ƁA����s��㒬�̍{�i��A��A��̔N�O�_���J��j�A����s���|���s�ɗאڂ���ѐ����̑��n��ɂ��{�i��c�P�����J��j������܂��B |

|

| ������ |

|

�F�y������p�ɂɑ��茻�n���������Ă���ƁA���̒n���Ñ�ɂ����ėL���C�ƕs�m�ΊC�Ƃ�����̒n���C���k�Ɋu�Ă�傫�ȕǂł���A���̐[�����]�����������������G�Ȓn�`�����Ă������ɋC�t���܂��B�܂��A���̔����͋I���O��ɂ����ē��ł������\�����̂Ă���܂���i����ɂ��Ă������͕s���ł����A���������݂��L���C�ƕs�m�ΊC���t�����̕����ŊC���𐬂��Ă����Ƃ̌���������܂��B�C���S�y�w�̕��z�ɂ��Ă̒��������ł�����ΗL���̂ł����j�B�W���O�`�l�S���[�g���߂��F�y�����̐җ��R�n�̕t�����ɓ�����F�y�s����s�m�Β��ɂ����Ă̒�n�ɂ́A�����̎��n���L�����Ă����ƍl�����܂��B�����āA�k���ɂ͗ΐ�Ƃ�����͐삪����A�p������^���A�×��͂��̒�n�ɑ�ʂ̓y�����^�э��݉F�y������Ă����̂ł��B

�Ί��̐��Y���_�ł������n�傪�����͔g�C�ۂ̏W���ł��������͏��m����Ă����Ǝv���܂����A�g�剤�̐Ί��g�����q�C�̃v���W�F�N�g�ł́A�C�݂܂Ńg���b�N�Ŕ�������A�ԓc�i���ށj���̉F�y�}���[�i����D�ɐςݍ��܂�܂����B

�Ί��̏d�ʂ���l���Ă��A�����͏M�����ȊO�ɔ��������i�͂Ȃ��A�C�ۂ̓y�n���C�ɒ�����͐�̗��悵���ނ̐؉H���J����鎖�͂Ȃ��̂ł���A�n������̈�ł����Ȃ������Ƃ������͂Ȃ�Ƃ��������Ē������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł��B |

|

| ���ÁA�F�y�����͓����������H |

|

���̔����͓ꕶ����ӊ�����I���O��ɂ����ē��ł������\�����̂Ă���܂���g����ɂ��Ă������͕s���ł����A���������݂��L���C�ƕs�m�ΊC���t�����̕����ŊC���𐬂��Ă����Ƃ̌���������ƕ����܂��B�C���S�y�w�̕��z�ɂ��Ă̒��������ł�����ΗL���̂ł����h�B�ƁA���܂������A�w�F�y�s�j�x�ʎj�ґ�ꊪ�ׂĂ���ƁA�g�u���t�̐��ˁv�͂��������h�Ƃ��������[���R�����������܂����B

����͔��ɖʔ����b�ł����A�ʔ��������ł͂Ȃ��A��Α���W�C��Ƃ������Ɋւ��Ă͏d�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�S�����f�ڂ��邱�Ƃɂ��܂��B�ȑO����s�m�Β��ɗאڂ��鋌���v��S�������̏����i����j�Ƃ����n���́A�g���t�̗��܂鐣�h�Ƃ����n���Ƃ܂ł͍l���Ă��܂������A���t�̐��˂Ƃ܂ł͍l�����y�т܂���ł����B

�������A�ꕶ���ӊ��ɂ����āA�F�y���������ł������Ƃ�����A�������ȕ\���ɂȂ�܂����A�L���C�͕s�m�ΊC�ł���s�m�ΊC�͗L���C�ł��������ƂɂȂ�܂��B���́A�L���C�����Ă͕s�m�ΊC�ƌĂ�Ă����Ƃ����b�����������Ƃ�����܂��B���̂��Ƃ����ɂ����ēǂ�Œ��������Ǝv���܂��B

�������A�ꕶ���ӊ��ɂ����āA�F�y���������ł������Ƃ�����A�������ȕ\���ɂȂ�܂����A�L���C�͕s�m�ΊC�ł���s�m�ΊC�͗L���C�ł��������ƂɂȂ�܂��B���́A�L���C�����Ă͕s�m�ΊC�ƌĂ�Ă����Ƃ����b�����������Ƃ�����܂��B���̂��Ƃ����ɂ����ēǂ�Œ��������Ǝv���܂��B |

|

| �R�����P�@�u���t�̐��ˁv�͂������� |

|

�i�q�F�y�w���珼���w�Ɍ������ƁA�E���̑�����A�E���̎ԑ�����A��k�ɍג������R�n��������B���Âɂ͊C�����荞��ł��āA�����͊C���ɂȂ��Ă����Ƃ̑���������B���̑z����̊C���́u���t�̐��ˁv�Ƃ��Ă�Ă���A�������ɂ͂��̖��O��t�����َq������Ă���X������B

�Â�����̌����`��������̂��낤�Ǝv���Ă���l�������悤�����A�w��㍑�j�x�Ȃǂ̍]�ˎ���ɏ����ꂽ�n���ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B���̑��������܂ꂽ�̂́A�����Â��Ȃ��悤���B���̂��сA�w�V�F�y�s�j�x��Ҏ[����ɂ������čs�����n���w�̒����ł͔ے�I�Ȍ��ʂ��o�Ă���B�����Ţ���t�̐��ˣ�Ƃ������������܂ꂽ�����������Ă������Ƃɂ���B

�F�y������ɂ���ג������R�n�̐����ߒ����A�w��̏�Ŗ��ɂ����悤�ɂȂ����̂͏��a�̂͂��߂ł���B���Ԓ��v�́A���O��i���a���j�N�ɌF�{�n��������甭�s���ꂽ�w�F�{���n�e���x�̒��ŁA���̕��R�n��F�y������襣�Ɩ��t���A���`�̌F�{����i����E�ΐ여��̉��ϒn�j�̓�[���ɂ�����A����C�ݕ���Ƃ̘A���n�_�ƈʒu�t�����B�����āu�X�ɖ{����i�F�{����j�͊��ėL���C�̈ꕔ�ŁA���앶�{�m�͌F�{�C�s�Ɩ�������A�F�y������襒n���c���C���ł������Ɖ]�ӁB�v�ƕ��여���̊C�������Љ�Ă���B

���������O�j�N�ɔ��s���ꂽ�w�F�{�s�j�x�̒��ŁA����͊L�˂̕��z����j�O����̌F�{����i�F�{�C�p�j�ɂ��ďq�ׂĂ��邪�A���̕t���Ɂu�Ȃ��c���A�F�y�������A���݂̂₤�ɁA�ʂ����Ĕ����ł��������ۂ��́A���ł��邪�A�����y�ɂ܂ŗ�������̂́A�P��ɖ{���͈̔͂���E���鋰�ꂪ����̂ŁA�����g�p���V�O�ɐ����āw�����x�Ƃ������p�Ђ��B�v�Ƃ���B

�����̋L�q����A�����F�y������̕��R�n�̂ł����ɂ��ċc�_����Ă���A����͊L�˂̂���i�ꕶ����j�ɂ͊C���ŁA���̌�ɕ��R�n���ł����ƍl���Ă������Ƃ�������B |

|

�@���̐��́A���̌��ʂɎ����ꂽ�悤�ł���B���O�i���a�j�N������O�N�ɂ����Ė��c�c�ߒj�����M���A�����i�����l�j�N�Ɋ��s���ꂽ�w����s�j�x��ꊪ�ɂ́A�ꕶ����̢�F�{�C�p��Ƣ�Ô���C������ԊC�����F�y������ɂ������Ƃ̋L�q������A������u�ÉF�y�C���v�Ƃ������ŌĂ�ł���B

�@���Z�Z�N�i���a�O�ܔN�j�Ɋ��s���ꂽ�w�F�y�s�j�x�ɂ��A���̊C�����͎�������Ă���B�u�F�{����̈ꕔ���`��������������A�F�y�͈ˑR�C�p�Ƃ��Ďc��A�����������C�H�͉���������ʂɉ��тĂ�A�Ƃ̈ꉞ�̐��������B�v�Ƃ̋L�ڂ�����B

�@�u���t�̐��ˁv�Ƃ����Ăі��́w�������j�x�����s���ꂽ���Z�l�i���a�O��j�N����ɁA�����i�܂��j�Ƃ����n���̈Ӗ��ɂ��Ă̋c�_�Ƃ����ŕt����ꂽ�悤�ł���B�u�܂v�͔S�y�n���ĂԌÌ�A�u�v�͒[�̈Ӗ��A�u���v�͐��˂ƍl����ƁA�S�y�n�̒[�ɂ��鐣�ˁA�܂�u�܂��Ɓv�ƂȂ�A���ꂪ�܂��āu�܂��v�Ƃ����n���ɂȂ����Ƃ̉��߂ł���B���̂��߂ɂ͉F�y������ɊC�������������Ƃ̏ؖ�������B�n���̋N���ɂ��Ă̏ؖ��Ƃ��Ă͏����ꂵ���悤�Ɏv���B

�@�₪�āA�n���w�̏ڍׂȒ������s����悤�ɂȂ�A�C���̑��݂͗эs�q��ɂ���Ĕے肳�ꂽ�i�w�F�y�����\���R�ƕ����x�j�F�y����������@��㎵�܁j�B

�@�{���̎��R�ґ��͉F�y�����̒n�`�E�n���E���ł́A�F�y������ɂ������Ɛ��肳��Ă����C���̖����u�F�y�E���������v�Ɩ��t���A���ꂪ���݂��Ȃ��������Ƃ��q�ׂĂ���B�i�ρj

�@���̒n���w�̒������ʂ�������A�ꕶ�C�i�ł����Ƃ��C�ʂ��������������̊C�ݐ��̐���}��������B

�@�F�y������ɊC���͂Ȃ������ƍl����̂��w��I�ɂ͐������Ǝv�����A���͏����@�@�w�̃z�[���ŒʋΗ�Ԃ�҂��Ȃ���A�Ƃ��ǂ����J�̒��ɁA�܂ڂ낵�̊C�������邱�Ƃ�����B |

| �i�����L�j�j |

|

|

|

|

|

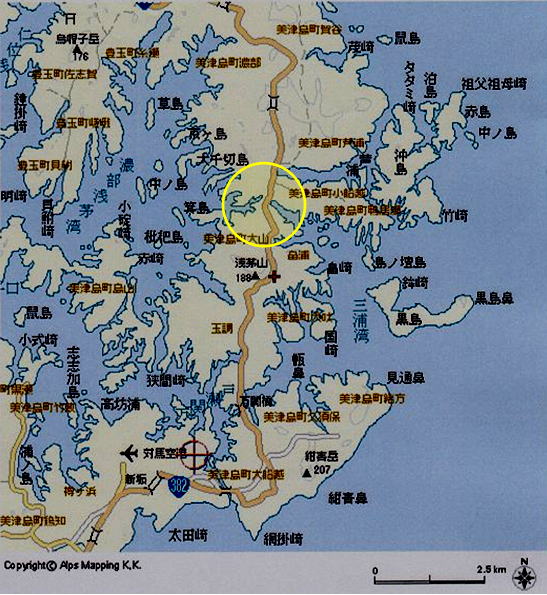

| Mapion�}�s�I���@�@�Δn�̑D�z |

|

|

| ������*���i���فj�_�З��̓���] |

|

|

| ������*���i���فj�_�З��̓���] |

|

|

| ���D�z�̍` |

|

|

| ���@Mapion�}�s�I���@�@�|���̑D�z |

|

|

| �Δn�̘a���s���_�� |

|

|

| �����I�����@�\���܂悦��`�P�\�@ |

| ����`��z���`�V���P���@�@�Óc�j�w�̉���@NO�D69�@�f�ژ_�� |

| �Óc�j�w�̉��\�@���� �F�v�i�ޗǎs�j |

|

���́̕A�����Ɍ�����u�����v�u�W�C�v�u�`�P�v���L�[���[�h�Ƃ��āA�u�ɐ��_�{����B����ڒz���ꂽ�v�ƍl�������Ƃ��������ł���B

�@�w�ނ������i�Ō~���߂ꂽ�x�A�͍����Y�E�����i�E�R�c�c���E�����@�@�Ƃ����{������B�w�p���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���̕\��́A�o�ŎЂ��l�ڂ��������߂ɕt�����̂��낤���A����Ȗ����Ȃ��Ƃ��A���ꂾ���̊w���o���҂Ɍ����Ă�����ẮA�������Ⴄ�̂ł���B�������A�~�ɂ��ĂȂɂ��_���Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�u�i�~�́j���{�̖��O���ƗE���i�����ȁj�ł���H�E�܂������B�u�E���߂�v�Ȃ�Ă��������t�ɂ��Ȃ��āA���i���C������̂Ɏg���Ă���B����́u�~�����ĕ߂��قǗ��h�Ȕ��i�v�Ƃ����\���ł��v�B�Ƃ����A���k��ł̕�����������̂��Ă���B

�����̉́A���t�W02/153 �����B

�~���� �W�C�T�C�� ������ �ԗ��D 粕��� �ԗ��D ���É��� �ɖܔg�I�] 粒É��� �ɔ��g�I�] �ᑐ�T �ڔV �O����

���͕̉̂ʂɔ��i�̗��h�����̂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@�ؑ����i���́u�[�g�璹�v�Ƃ������_���A�ŁA�u���i�ɐ璹�͂��邩���m��Ȃ����A�~�͐�ɂ��Ȃ��v�Ƃ��A�����p��W�C�̌��Ƃ��ꂽ�B

�@�Óc���F���͂�����āA��͂�u�W�C�v�͒W���̔��i�ł͂Ȃ��C�ł���A���݂̒��挧�ɂ�����w�a�����x�̗W�������Ƃ��ꂽ�B�B

�@���c�����́u�~�̂��Ȃ��C�v�C�ōl�@�������A��͂�u�W�C�v�͒W���̔��i�ł͂Ȃ��C�ł���A���̌��n���u�����̊C�v�i���挧���ۘp�j�Ƃ��ꂽ�B

�@���̂���ɐ����G�Ȏ��́u�W�C�v�Ƃ�������T���āw�`�P�����L�x�Ƃ��������i���Q���ޏ]���O�����j�ɏo���ꂽ�̂ł���B�w�`�P�����L�x�́A�`�P���V�Ƒ�_�i���_�̂̓����j�̋��������߂ċߋE�n������܂悢�A���Ɉɐ��̓x��{�i�ɐ��_�{�j�ɗ����������o�߂̘b�ł���B�����ɂ́u�C�����a���W�݁A�̒W�C�Y���v�i�������W������W�C�Y�Ƃ����j�̌ꂪ����A���������u�W�C�͒W���̔��i�ł͂��肦�Ȃ��v�ƍl����ꂽ�̂ł��邪�A�n���̉����Ă͂���Ă��Ȃ��B

�@�`�P�ɂ��ĊȒP�Ɍ��Ă������B�`�P�Ƃ����l���͐��m�I�ł͍c�@�E���t�|�Q�����琶�܂ꂽ��l�q�ł���B���_�I�O�N�u�s�����ɑJ���A����𐐊_�{�Ƃ����v�B���Z�N�u������ɓV�Ƒ�_�E�`�卑���A�̐_��V�c�̑�a�̂����ɕ��эՂ�B�R���đ��̐_�̐�������ċ��ɏZ�݂��܂ӂɈ����炸�B�̂ɓV�Ƒ�_���ȂĖL�����P���ɑ����Ę`�̊}�D�W�ɍՂ�B�i�����j���A���{�卑���_���ȂĂ̓k�i�L���P���ɑ����čՂ炵�ށv�B�V�Ƒ�_�͋{������o����A�L�����P���ɑ����Ę`�̊}�D�W�ɍՂ�ꂽ�̂����A���m��\�ܔN�u�V�Ƒ�_��L�����P�����痣���A�`�P���ɑ����v���ƂɂȂ�A�`�P���͑�_�̒����n�����߂ę\�c�A�ߍ]���A���Z���߂���ɐ����ɒ����A�_�̋����ɂ�肱���ɋ{�����Ăė��������B�w�Î��L�x�ɂ͂��̕��Q杂͂Ȃ��A�`�P���͂����Ȃ�ɐ��_�{�̍{�Ƃ��ďЉ���B�Óc�j�w�̗���ōl����Ȃ�Θ`�P�́u�`�N�V�̕P�v�̂͂��ł���B

�@�w�`�P�����L�x�͈ɐ��_�{������Đ_�Ђɓ`���_�����ŁA�V�n�J蓂���ɐ��_�{�̐_���̗R���A���ꂪ�ɐ��_�{�Ɏ��܂����o�߂�ǂ��Ă���̂ŁA�S���ꖜ�����x�̒Z�����̂ł��邪�A�啔���͘`�P���̕��Q杂ł���B

�@���̓��e�́w���{���I�x���͊i�i�ɏڂ����̂ŁA�}�D�W���o�����Ă���A�ǂ������ɉ��N�Ԃ����A���͂ǂ��E�E�E�ƈɐ������܂ł�ǐՂł���B���̍s���\��n�}���f�ڂ����{�������o�ł���Ă���A�����ǐՂ���Ñ�j�t�@��������A�������`���n�Ƃ���_�Г�������B���R�Ȃ���u���I�̒m�������ƂɁv�ǂ܂�Ă��āA�ߍ]����ʂ�̂�������i�ΔȂɂ��`���n�������B��������������ȋ{��������B�ɐ��̍{���j�����ق̊w�|���̕��̃z�[���y�[�W�ɂ��Ɓu���́w�`�P�����L�x��M����l�������č��邪�A���̖{�͊��q����ȍ~�̐_�����ł����āA���j���Ƃ��Ă͈����Ȃ��v�ƌ����Ă���B

�@���Q���ޏ]�ł́A�S�������Ȃ̂œǂ݂ɂ������A�Đ_�Ђ̋{�i�������C������i���܂ׂ悵�����j���̒����D�A��g�E���{�v�z��n19�A�E�ɂ͓ǂ݉�����������B����ɂ��ƁA�`�P���͓V�Ƒ�_�̋{�n���A�ɐ��̓x��̌\��͏�ɒ�ߏI��������ƁA�X�ɑD�ɏ��u��V���я��v�i���_�a���[����n�j�����߂đD���������B���̍q�C�ւ̏o���n�_�ɁA��́u�W�C�Y�v������B�u�����������m�C���j�A���m���A���A����������A���W�N�ÃJ���L�v�Ƃ���B�܂�u�W�C�Y�̐��ɂ͓���������A����C�ŁA���̊Â���������v�̂��B�������͂����l����ꂽ�u���݂̈ɐ��_�{�̂���O�d���̌\���͌��͂قږk���������Ă���A��������C�łȂ����A���Ɏ��̓��ȂǂȂ��B���̂悤�Ȓn�`�̌��n�Ƃ��Ă͌F�{������̋�����͌����ӂ��킵���v�B�A�����͂��̉����𖢔��\�ł���B

�@���Z���Ɂu�D�z�v�������ꂽ�Ð쐴�v���̃z�[���y�[�W�ɂ́u�����v�Ƃ����_��������B���ꂪ�����[���B���͒ލs�̂Ƃ��ɏo��A�쐼�����E��B����݁E�l����݁E�a�̎R���Ɉ�u�A�R�E�܂��̓A�R�M�i�Ԑ��j�v�Ƃ������M�ѐ��A���ɋ�����������A�u�A�R�E�܂��̓A�R�M�Ƃ����n���͂��̐A����������Ƃ���ł͂Ȃ����v�ƒ��ꂽ�̂ł���B���̎��͎���S�N�̂��̂��������Ȃ��A�C�߂��ɂ��������Ȃ��B�u�������v�Ƃ͂ǂ������Ӗ����낤���A�����������ɂ́u����Ȃ��ނ��ڂ�l�q�A�×~�A��F�������Ȃ�肩���v�Ƃ����悤�ɋL�ڂ���Ă���B�u�����v�Ƃ����w�Ȃ�����B���̗w�Ȃ́A�ɐ��_�{�ɐ_�a���[����n�ł���A�O�d���Îs�Ɍ�������n�u�������Y�v��"�J��Ԃ��ނ��ڂ���"�������A�߂����ď��Y����A�n���ɑ������t�̗H�삪�A�����ɂ���������߂�b�ł���B������Ɨ]�k���͂��ނƁA�w�Ȃ̂Ȃ��Ɂu�����ƕ����������̉̐l�̔E�эȁA���������ƌ��Ђ�����ӂ߈�l�ɓx�d�Ȃ邼�߂����v�Ƃ���B�Ð쎁�ɂ��ƁA���������������Ƃ����k�ʂ̕��m���������s�@�t���A�����Ă����␢�̔����E�x��ǂɁu�܂��̈����́v�Ɩ₤���Ƃ���A�u�����ł��낤�v�Ƃ����A�u�������v�̈Ӗ����킩�炸�A�����p���ďo�Ƃ����Ƃ����b�������āA����l�^�ɂȂ��Ă��邻�����B�u�����v�̍ŏ��̈Ӗ��́u���т����Ȃ邱�Ɓv�ł����āA�x��ǂ́u�J��Ԃ�����Ă���ƁA���l�ɒm���Ă��܂��܂���v�ƌ������̂ł���B�L�����͂��̈Ӗ�����ɋ����Ă���B

�@�Ƃɂ����A�Ð쎁�́u�A�R�M���̖k�������k�Ɂv�Ȃ��u�������Y�v�̒n��������̂����^��ꂽ�̂ł���B�킽���͂����Ƀq�����L���������B�u�{���̈������Y�̓A�R�M�������Ă����̂ł͂Ȃ����A������͌��t�߂Ȃ�A�A�R�M���������Ă��邾�낤�v�B�Ð쎁�Ɍ�ӌ����ƁA�u�����v�͓V���㉺���̂悤�ȑ傫�ȓ��ł͂Ȃ��Ƃ��āA������͌�����T�����ɂ����z���Ȃǂ̏����������A�ڍׂȒn�}�𑗂��Ă����������B

�@���̑�z���ȂǘZ���͌��ݔp���������p�n�Ƃ��Ė��ߗ��Čv�悪�i��ł���i���Ǝb���œ��̐����킩��Ȃ��Ȃ�Ƃ��낾�����j�A�Ð쎁�͒����̂��ߌ��n��ł����A���n�ɂ͔���j�k��ɗF�l��������B�킽���͍ō��̈ē��l���̂ł���B������z���n��ɂ͓��͘Z�ŁA�����ЂƂ͊�ʂ݂����Ȃ��̂œ��Ƃ����邩�ǂ����̖�肪����B�������͌��ƓV���㓇�Ƃ̊Ԃɂ͕ʂ̓�������A���݂͗��n�ł��ߋ��ɂ͓��ł������Ǝv����y�n������̂ŁA�u�����v���m�肷��ɂ͎����Ă��Ȃ����A���ȏ�͊m���ɂ���B

�@���Ēn�}������ƁA������͌������z���n����z�����V���㓇�Ɂu�P�˒��v�������āA�����ɂ́u�P�̉Y�v�u�P�Y�_�Ёv�u�P�ΐ_�Ёv������A�P�˒��E�i�ڒn��ɂ͋���ȁu�A�R�E���v������B���́u�P�v�͘`�P�ł͂Ȃ����H�B�`�P�́u���̌��a�A�[�̌��a�Ƃ�����������v�ƌ�������A�������[�ɐ_�a���^�ׂ邭�炢�̋߂��̂Ƃ��낾�낤�B�i�Îs�E�����Y����\��͌��܂Œ���������30km�A�ߓS�d�ԂŒÁ|�\���A32km/�}�s40���B���ォ��P�˂܂Œ��������͖�15km�A�V���ό��D�D�̍������͂��܂�蓹����22�m�b�g��30���B�O�d���̕����Q�{���炢�������j�Ƃɂ����������_�a�����n�Ƃ��Ắu�������Y�v�ɂӂ��킵���v����B�����Ƃ����n�ɒn���u�����Y�v�͂Ȃ��B�����̊Â��u�W�C�Y�v�ł��邪�A������͕��������L���ł����āi�{�����ʐ疜�g���A�������Z�\���g���ƌ����j�A�C�̒��ɊC�ꂩ��쐅�����o���Ă���ꏊ������̂��B���t�W�ɂ��o�Ă��鐅���t�߂ʼnj���ƁA�������قƂ�NJ����Ȃ��ꏊ������Ƃ����B�����͉͌��̂����ł��쑤�ł����āA�w�`�P�����L�x�̋L�q�Ƃ悭���v���Ă���B�Ð쎁�́u�P�̉Y�v�u�P�Y�_�Ёv�u�P�ΐ_�Ёv�̌��n�ւ��s����Ă���̂����A���n�`������͍���炵���B�����P�ΐ_�Ђ̓`����P�Ə̂���ɂ��Ă̓`�����z�[���y�[�W�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�u�ނ����A���P�l�����ς�ōq�C���ċ���ꂽ���A�C���r��Ă����̂ŗǂ��Y���Ȃ����ƒT����ĕP�̉Y�֒����A�i�F���ǂ��̂��C�ɓ����đ؍݂��ꂽ�B��̐��̐l�����̐Ղ����������A���P�l�̖��͂킩��Ȃ��Ȃ��Ă����B�����P�Ƃ��̕Ƃ������c���Ă����̂ōՂ����v�Ƃ����B�`�P���͂ǂ����ɍՂ��Ă��邾�낤���H�B�ɐ��_�{�����ɂ͘`�P�����Ղ�_�Ђ�����B����������͌���Ƃ��Č��J�̂������`�P�����Ղ�Ђ��Ȃ��̂͂��������Ƃ��āA�ߐ��ɂȂ��Ă���Ղ�ꂽ�Ђł���B�Ƃ������Ƃ͘`�P�����Ղ�_�Ђ͋ߋE�ɂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ炵���B������ɋ�B�ɂ͘`�P�����Ղ�_�Ђ�����B�Ð쎁�̉��l�̎��Ƃ̂��ׁA���������Ƃ����B�w�`�P�����L�x���㐢�̐_�����ŐM�p�Ȃ�Ȃ��i�Ɍ�����U�����j�Ƃ��āA�u���ɓ����v�Ƃ��u�����̒W���C�v�ȂǂƂ�����̓I�ŁA�������ɐ��ɂ͓K�����Ȃ��n�����ǂ����ċL�q�ł��邾�낤�H�B�Ȃɂ���s�����Ɋ�Â����Ƃ����l�����Ȃ��̂ł���B

���Ĉȏ�́A�����A�W�C�A�`�P�̉��������ׂĐ������Ƃ��Ă݂悤�B�`�P�����܂��ꂽ�n��̍Ōオ��B����������A�o�����痎���܂ł͈̔͂͂��ׂċ�B�����������͂����B������Ɍ��݂̈ɐ��_�{�͎O�d���ɂ���B�Ȃ�Θ`�P�`���S�́A�����Y�Ȃǂ̒n���A�ɐ��_�{�̎Гa�A�_�a���[����Z�������A�����̑S�̂��u��B����ߋE�E���C�ɈڐA���ꂽ�v���ƂɂȂ邾�낤�B����܂łɋ�B�̂���͈͂ɂ���n���O���[�v���A�ޗnj��ɂ��O���[�v�Ƃ��đ��݂����͑����m���Ă����B���R�́A�ꕔ�̏Z�����ړ������̂��낤���x�ɍl�����Ă����B�����ł͂Ȃ��āA�Î��L�A���{���I��M��������̂ɂ��邽�߂ɁA��ՁA�╨�A�`���A�Z�����܂߂āA�j���ɍ����悤�ɈڐA���ꂽ�Ƃ����\�����������̂ł͂Ȃ��낤���B�����グ�邾���Ȃ�l�����ōςÎ��L�ɔ�ׂāA���{���I����悩�犮���܂Ő��\�N�����������閧�͂����ɂ���̂ł͂Ȃ����B |

|

|

| �@ |

���o�ŎЁA1991 |

| �A |

�u�Óc�j�w���38�v�A2000/06�A�w�Ñ�ɐ^�������߂đ�W�x���� |

| �B |

2001/01/20�u���A���E�k�s�����{���[���B�A�����̓��e�͒������ɂ͖��̗p�A�C���^�[�l�b�g�Ȃ�ǂ߂�B |

| �C |

�w�V�Ñ�w�掵�W�x�A2004/01 |

| �D |

�w�����̍ō��_�Ƒ�a����̌��n�x�A�����ЁA���a59�@�Óc���F���䏊���B |

| �E |

�w�����_���_�x��G�a�Y�ҁA1977 |

| �� |

���69���ɂ́w�`�P�����I�x�����̈ꕔ�����f�ڂ���Ă��܂��B�i�Ð쒍�j |

|

|

| �P�@�� �@�����I���� �\���܂悦��`�P�\�@�̌f�ڂɂ��� |

|

| �͂��߂� |

|

�@�����\�ɂ��u�����I�����v�\���܂悦��`�P�\ �����ǂݒ��������̂Ǝv���܂��B���ɓ���A�e�Ղɂ͗��������Ȃ��������Ǝv���܂����A�b�̈�[�ł��m�������͂������������ꂽ���Ƃł��傤�B

�@���̊ԁA17�D�u�����v27�D�u�|���g�K���鋳�t�������l�S�N�O�̔���C�v�i����j34�D�u�s�m�ΊC�����ɒǂ�����"��z��"�����v��v�i��z���j�u���ꂼ�ŋ����_�g���̃_�����݂��v�A���U��i�P�ˁ�����V���s�j�u���ːΕ��i2�����f�ڗ\��j�v�i������j�ƁA�����삩�甪��A��z���A�V���㓇�̕P�ˁi���P�˒��j�ƌq����b���f�ڂ��Ă��܂������A����́A����܂ŏ����Ă����b���A���x�A�����\�ɂ��u�����I�����v�̕���Əd�Ȃ邱�Ƃ���A�����ɂ��肢���Čf�ڂ��邱�Ƃɂ������̂ł��B |

|

|

| ��z�����ӂ̒n�} |

|

|

�u�����I�����v�͏��R����Ñ�j�Ɋւ��b�ł���A���������҂����ǎ҂̕��ɂ͕s���ȓ_�����邩���m��܂���B�������A��z���̔j�����悤�ɁA�����̔w��ł́A���̂悤�ȓ��{�l�̗��j�A�`���A�����A������Y�����l�ɔj�ꑱ���Ă���̂��Ƃ��������w�����x�ɔF�����Ē��������̂ł��B

�@���삳��́u�����I�����v�ɂ��o�Ă��܂����A���āA���ʘZ�Z���g���Ƃ܂ł���ꂽ������̕������ɂ��Ă��A�R�̔j��i�j�t���щ��j�A���a����s�s�̏��͐삳��ɂ͒��ԏ�̃R���N���[�g���Ȃǂɂ���āA���́A���ʂƂ��Ɍ��ނ��A���炭��������A������������A����e���Ȃ��قǂ܂łɌ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜������̂ł��B

�@���̌Óc�j�w�̉�͌Óc���F���i�����a��ȑ�w�����j�̐������ɌÑ�j���������L�߂�S���̎s���i�ݖ�̌Ñ�j�����ƂȂǁj�ɂ���ĉ^�c����閯�Ԃ̌Ñ�j�����c�̂ł��B�@

�@�������A���͐V�Q�҂ł���A�{���A�����������R�����g����������ɂ͂���܂���B

�@�����A�w������i�ꔪ�j�ɌÓc���F���́u�הn�䍑�͂Ȃ������v�i�i����ł͂Ȃ��ぁ��j�A���̌���u����ꂽ��B�����v�u���܂ꂽ�_�b�v�Ƃ����������O���삩�獡���܂Ō\�����z���钘���s���S�Ȃ�����ǂ�ł��܂����i�Óc���F���͘Z�Z�����z���钘�삪����܂��j�B���̂��߁A�u�L���C�ٕρv���o�ł��A���݂̗L���C�E�Б��p���|�[�g�������Ȃ�����A�Ñ�j�▯���w�Ƃ��������̂ɑ���C������f����Ȃ��܂܂Ɋ����ɂ��ď��������Ă���A���܁A�ǂ����Ă����̎�̘b�ɗ��������Ă��܂��̂ł��B

�@�Óc�w�����ɊȒP�ɐ�������A�����I�����܂Ŗk����B�𒆐S�ɑ�a����ɐ�s���鉤�������݂��A���̎�s�͑�ɕ{����v���Ď��ӂɂ��������ƁA���j�㖼���������]�̐�ɔs�ꂽ�̂͋�B�����ł���A�������q�ɂ����̂Ƃ���Ă���u���o�鍑�̓V�q�����v����c�v�����̂���B�����̉��ł������i������`�̌܉��|�����v�k�ʁj�B�ƁA������̂ł��B

�@�����A��B�����͑�a����ɐ�s����Ɨ������N���������A���N�����암����{�B�ɂ��Ő}���L���Ă����Ƃ������̂ƍl���Ă��܂����A�ڂ����͌Óc�j�w�̉���F�̃z�[���E�y�[�W�u�V�E�Ñ�w�̔��v�����Ē��������Ǝv���܂��B

�@���āA�����\�ɂ��u�����I�����v�͔��ɖ��͓I�ł��B���͋�B�ݏZ�̉���Ƃ��ċ͂��Ȃ���`���������Ē������킯�ł��B��T����V���s�̕P�˒���K��A�P�Y�_�ЁA�P�ΐ_�ЁA�i�ڐ_�ЁA��Ԍːz�K�_�ЂȂǂ̋{�i�����˂Ă��������ǎ����炨�b�����������Ă��܂����B�f�ڂ��Ă���ʐ^�����̍ۂɎB�������̂ł��B |

|

| �u�`�P�����I�v |

|

�@���������A���́u�`�P�����I�v�͊��q���ɐ������������ł���A���쎁��������Ă���Ƃ���A"�u�`�P�����I�v��M����l�������č���"�Ƃ������b�����邱�Ƃ��\�����m���Ă��܂��B�������A���̘b�͘`�P��������Ƃ��ēV�Ƒ�_�̒����n��T���Ƃ������̂ł���A�ʖ��A���ɐ��_�Ђƌ����鋞�s�{�{�Â��Đ_�Ђ�����悤�ɁA�܂������A���܂悢�A�ŏI�I�Ɉɐ���"�\��͏�"�ɒH�蒅���Ƃ������̂ł��B���̂��߁A���̃��[�g��T��}�j�A�����āA"�ǂ��������������̏ꏊ�ł���"�Ƃ������b����ь����Ă�����悤�ł��B

�@�������A�܂��A"���{�̐_�X�̍ō��_�ɂ܂ō��߂�ꂽ�V�Ƒ�_�̍ŏI�I�����n���A�Ȃ��A�ɐ��łȂ���Ȃ�Ȃ��̂�"����ɂ́A����́A"�Ȃ��A��a�����̕G���̑�a�Ȃǂł͂����Ȃ������̂�"�Ƃ������ȂǁA�l����Α����̓䂪����܂��B

�@�]���āA�V�Ƒ�_�̃��[�c���Δn���D�z�̈����ꗯ�_�ЂƂ���Ɓi53�D�u�D�z�v�Q�Ɓj�A�����̎��_�ɂ́A��B��"���X�ɐ��_��"�Ƃł������ׂ����̂����݂����̂ł͂Ȃ����Ƃ��������A�܂��A��ɕ{�Ƌv���Ă̒��ԂɈʒu���鏬�S�s����i�»܁j�̈ɐ��R�_�ЁA�ɐ��Y�n���͉��Ȃ̂��i���������̎x���̑��Ɉʒu����j�A����ɂ�"���S�s��ۂ̌䐨���ΐ_�Ёiо��ڲ����ݼެ�j���n���ł͈ɐ��i���j���ΐ_�ЂƌĂ�Ă���͉̂��̂�"�Ƃ����������[����肪��������Ă��܂��i�啪���̖�n�⒬���쒬�ɂ��ɐ��R�_�Ђ�����܂��j�B�@

�@���삳��́u�`�P�����I�v�ɓo�ꂷ�鎵�̓���f��܂ł͂���Ă��܂��A�ꉞ�A�s�m�ΊC�̑�z�����ӂ̓��ɔ�肳�ꂽ���̂Ǝv���܂��B�����O��ɂ��b���������܂����A���y�n���@�̒n�}�ɂ��ƁA��z�����ӂɂ͑�z���A���z���A�����A�����A���̔����̓Ɨ��ʂɍ��������Z���i���������D�܃L�����x�͈̔͂ɂ����܂��Ă���j�ƁA��L���قǗ��ꂽ�ꏊ�ɑD��������܂��̂ŁA���̓��Ƃ������́A�ꉞ�A�\��������܂���B�@

�@�Ί݂̓V���㓇�̕P�˂��{�n�Ƃ��Đ_�a�̒��B���������͌��Ƃ���Ȃ�A���傤�ǒ��ԂɈʒu�����z���������ł���͓̂��R�ł��傤�B

�@�����A���́A������ɔ�����|���Ƃ����킯�ł͂���܂��A����͌Ñ�ɂ����āA����n�Ȃǂ͂Ȃ��A�����썶�݂ł́A�ޗǖؐ_�Ђ����鍂�c�i���ށj���ӂ��������Ă������x�ł͂Ȃ��������ƍl���Ă��܂��B���̂��߁A���݂͖����⊱�i��ŗ������Ă��锪��̒��S�X�̗��n�ɂ��A���Ă͂��Ȃ菬�������݂��Ă����͂��Ȃ̂ł��B

�@��̓I�ɂ͋�����E�݂̑�l���i�����A�W��48m�j�A���l���i����A���A35.3m�j�A���݁A������̎O�p�B�ɗ������ƑO��ɋ��܂ꂽ�����iѷρA�����ɔ����邪���݂����j�A����s�X�n�̐����̊���n�ɂ��đ��݂��Ă����ƍl�����锒���i���A18.7m�j�A�����i���A32.8m�j�哇�i�������哇���Z������j�A����ɖ��t�W�ɉ̂�ꂽ�����i���A5m���x�j�̎������肷�鎖����낤�Ǝv���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̏����͏k�ڂ̑傫�Ȓn�}�ł���Ό��݂ł��n���Ƃ��Ċm�F�ł��܂��̂ŁA�����̂�����͎��݂ĉ������B���ǁA�u�`�P�����I�v�̉�ǁA�Ȋw�I���Ƃ����������d�v�ɂȂ��Ă���̂ł����A���̊Ԃɂ���z�����ӂ̐�C�͊m���ɖ�����ꑱ���Ă���̂ł��B

|

|

| �P�Y�_�ЂƕP�ΐ_�� |

|

�V���ɒނ�ɗ��邽�тɁA���̕P�˂ɑ��ݓ���Ă������߂ɁA�i�ڐ_�ЁA�P�Y�_�Ђ̑��݂ɂ͋C�Â��Ă��܂����B�����A�P�˂Ƃ����n���ƕP�Y�_�Ђɂ͊W������̂ł͂Ȃ����i�P�˂͕P�Y�̖�j�Ƃ��������x�̊��z���������Ă��܂���ł����B���̂��߁A������ʂ�ƁA���ẮA���̐_�Ђ̐^���܂ŊC�������Ă������낤���A�܂������P�Y�̒n�`�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ȃǂƍl���Ă��܂����B����A�u�����I�����v�����\����A�ɂ킩�ɒ��ׂ�K�v�����������̂ł��B���ہA�P�ΐ_�Ђ̑��݂ɋC�Â����̂���N�̎��i�E�e�́Z�ܔN���j�ł������A���̎����A�Ȃ��A�P�Y�_�Ђ̒����T�i��S���[�g�����x�C�݊��j�ɂ��̂悤�Ȑ_�Ђ����݂���̂��Ɗ�Ɏv�������̂ł����B�������A���̓�͂��܂��ɉ𖾂ł��Ȃ��̂ł����A��{�A���{�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A��͂�A�ʂ̐_���Ղ��Ă����̂ł��B

�@��������㌎�ɂ����āA����ψ����P�Y�_�Ђ̋{�i�������Ă��������A���A�������Ƃ���A����������������ϗL��������̂ł����A������A�قƂ�NjL�^���c���Ă��炸�A�͂��ɍՂ��Ă���_�X�̖����m�F�ł�����x�ł����B�ȉ��͐_��i�{�i�j���璮����点�Ē��������ƂƁA�\�N�قǑO�̐_�В��ւ̓͂��o�ɂ����̂ł��B |

| �P�Y�_�� |

�F |

�_���V�c�A�V�Ƒ�_�A�_���䎨��(�J�~���C�~�~�m�~�R�g)�A���h��� |

| �P�ΐ_�� |

�F |

��䁠*��(���J�q���m�~�R�g)�@���r*�͌��̉E�ɗr�i���Ɠǂށj |

| �i�ڐ_�� |

�F |

�P�Y�_�Ђɓ��� |

��Ԍ�(�t�^�}�h)

�z�K(�X��)�_�� |

�F |

��(�^�P)�䖼(�~�i)���_(�J�^�m�J�~)�A���Ⓛ�̐_�A�O�\�ܒ��_ |

|

|

�@�Ƃ肠�����A�P�Y�_�Ђ��ɐ��_�{�̌����I�Ȍ`�Ԃ𗯂߂Ă���Ƃ���Ȃ�A�V�Ƒ�_����_�Ƃ���Ă��邱�Ƃ���A���쉼���̈ꕔ�͗��t����ꂽ���ɂȂ����킯�ł��B

�@���āA���쎁�́A"�Ð쎁�́u�A�R�M���̖k�������k�Ɂv�Ȃ��u�������Y�v�̒n��������̂����^��ꂽ�̂ł���B�킽���͂����Ƀq�����L���������B"�Ƃ���Ă��܂����A���͌��X�O�d���Îs�̈������Y�Ƃ����n�����A���݂̓A�R�E�̖������Ă��Ȃ����̂́A���Ă̓A�R�E�����݂����ꏊ�A�S�������Ă��A��������̈ڏZ�҂ɂ���Ď������܂ꂽ�n���Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl�����̂ł��B�Ƃ��낪�A�������ƂɁA���쎁�͂��̈������Y�̘b���ɐ��J�{�`���Ɗ֘A�t���A�ɐ����A�R�E�̖̐�����n��܂�}�����i��B�j�̗̈悩��̈ڐ݁i���삳��͈ڒz�Ƃ���Ă��܂����j���ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl����ꂽ�̂ł��B���������ɓV�S�ȕ��ł����A���삳��͂���ɏ��̎��ɏ_��A��_�Ȕ��z�A�v�l���������ƁA�����������������Ƃ���ł��B�����A���삳��̂��l���ł́A�Îs�̈������Y�ɂ̓A�R�E�̎��͐��������Ƃ͂Ȃ��A�t�ɁA�ɐ��_�{�̕��������ė����̂��ƍl�����Ă���̂ł��傤�B�������āA���́u�����v�i�����n�������j�͐���u�����I�����v�̑O�ɐƂ������ꋎ�����킯�ł��B

�@�Ō�ɁA�����\�́u������ɋ�B�ɂ͘`�P�����Ղ�_�Ђ�����B�Ð쎁�̉��l�̎��Ƃ̂��ׁA���������Ƃ����B�v�Ə�����Ă����܂��̂ŁA���̓_�ɂӂ�Ă����܂��B |

| �����_�Ё@�J���@���� |

| ����̒����邪�������R�̓�̎R�[�ɘ`�P�����Ր_�Ƃ��閡���_�Ђ�����B�Ђ̗R�����ڂ��ł͂Ȃ����吳�ܔN�ї���O�Y�ҁu���c���y���v�ɂ��� |

| �m���V�c���a�N�ԁi���O�l�`���l���j�V�ɐ_�̂������Гa�����������B |

| �i���c���j�j |

|

|

| �Ƃ���܂��B |

|

| �V���㓇�����z����]�� |

|

|

| �V���㓇�A���P�˒��P�Y�_�� |

|

|

| �`�P�����Ղ鋌���c���̖����_�� |

|

|

| ������ |

|

�@�Óc�j�w�̉�ł͓����̃y�[�X�ŁA���݁A���Z���܂ł̉���s����Ă��܂��B

�@�������A�^�c��̖�肩�炩�A������̕K�v�����炩�A���̂Ƃ���C���^�[�l�b�g���HP�u�V�E�Ñ�w�̔��v�ɂ́A�j�N���x�̃^�C���E���O������A�܌܍��܂ł����J����Ă��܂��B

�@�]���āA����_���̌f�ڂ͌Óc�j�w�̉�ɂƂ��Ă��A�����ɑ����i�K�ł̃l�b�g��ւ̐�s�z�M�ɂȂ�킯�ł���A����Έٗ�̈��������Ƃ������ɂȂ�܂��B�Óc�j�w�̉�Ɛ����\�̂��D�ӂɑ��ĉ��߂Ċ��ӂ̈ӂ�\�������Ǝv���܂��B |

|

| ���Y�s �� ���v |