|

|

|

|

| �F�{���e�r�s�@�����@�p |

| �P�@�͂��߂� |

|

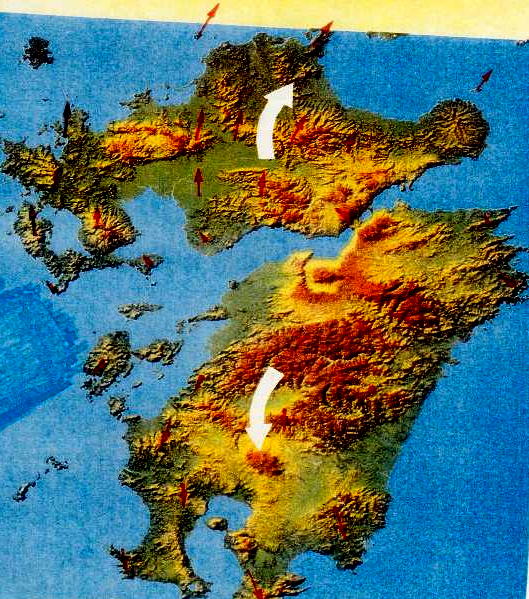

�@���h�J���f�����[�̋e�r�여��́A�����Õ����͂��߁A�Ñ㕶�����ԊJ�����n��ł���B�ٌc�����Õ���`�u�T���Õ��ȂǓ��{�̑����Õ��̂P�V�D�W�����e�r����ӂɂ���B�S���U�T�V�̑����Õ����A�F�{���ɂ͂��̂R���̂P�X�U����݂��A���̂����U���̂P�P�V��͋e�r�여��ɂ���B�e�r�여��̑����Õ��́A�S���̂P�W�����ߓ��{��̐����ւ�B�����Õ������l�����̃��[�c�������[���B

�@��ʼnp�Y���́A�u�ˉ��v���z�O��i660�j�ɂ��A�u�הn�䍑�̓�A�הn�Í��i�R���s�H�j�Ɏ���v�Ƃ���A�R���s���הn�Í��̉\��������Ƃ��Ă���B�R���s�ɂ́A�퐶����̓S��H��ł���u���ۓc������Ձv������A���{�ŗB��́u�Ε�^�S��v���o�y���Ă���B�܂��A���̔��@���i�S���500�_�o�y�j����ӂ̊��W���Q�i�Ԗ[��n�̏�����ՌQ����n�̑��ՌQ�j�̏��炵�Ė퐶����̏����Ƃ����݂������Ƃ��f�킹��B

�@�܂��A�e�r����ӂɂ́A�S���ŗL���ȍ]�c�D�R�Õ���A�⌴�Õ��E���ۓc�Õ��E�����Õ��E��i���Ăȁj�Õ��E�R��Õ��E���ˌÕ��ȂnjÑ㍑�Ƃ̑��݂��Â����Ղ������B

�@�����̕����̔��˂̒n�́A���͗��悾���łȂ��g�q�]����́u�͛G�n��Ձv������B��7��N�O����5��T�S�N�O�̂��̂Ƃ����B�u�͛G�n�i�J�{�g�j�v�́A�e�[�~�n�̒��̒n���Ɋ֘A������̂����ɑ����B�Ⴆ�A���ΐ�A���ΐ_�ЁA����A���Ώ����A���ΘZ�n���A�������A�����r�Ȃǁu�J���v�n�����W�����Ă���B�u�Ή�̉Y�v�̐�����������ɋe���~�n�ɏZ�ݒ������l�X�̒��ɂ́A�C�_���Ƃ̊֘A���l������B������Ղ���o�y�����퐶����̓S�̒ނ�j�́A�C�K�F�E�R�K�F�̒ނ�j��A�z������B

�@���h�J���f�����[�̋e�r�여��́A���h�R��������Ɖ����̋e����u�X��t�߂ʼn��~�߂���ƁA�������ł���ɂ���n��ł���B�S���ɎU�݂���u�R�j��`���v���A���̌Ñ�u�Ή�̉Y�v�ɂ�����B�^�e�C���^�c�m�~�R�g���A��c�`�u�X��Ԃ̊�ǂ��R�j��u�Ή�̉Y�v�̐��𗬂����Ƃ����B

�@���͂��̂悤�ȌÑ�̋e�r�여��̃N�j�i��z���j���A�ǂ̂悤�Ȏ��R�����̂��Ƃɐ��������̂��A�n�`�̐��藧���̖ʂ���l�@�������Ǝv���B |

|

| �Ԗ[��n����e�r�~�n��]�� |

|

| �Q�@�e�r�̒n���̌ꌹ |

|

�@�e�r�쒆�����Ɉʒu���鎄�����e�r�s�s���̃��[�c�́A�ǂ��Ȃ̂��B���A���̒n�ɏZ�ݒ����A�ǂ̂悤�ɂ��āu�N�j�v���`�����Ă����̂��낤���B

�@�e�r�̒n���́A���v�Q�N(1070�N)�e�r������̓������������e�r�ɉ����Ă���ꂽ���A�[��ɂ��ꂢ�ȋe�̉Ԃ̂����r���������̂Łw�e�V�r�x�Ɩ��t����ꂽ�̂��n�܂�ł���v�Ƃ������i��㍑���j�����邪�A����ȑO�Ɂu�����{���I�v�Ɂu�f�q�v�i�N�N�`�j�Ƃ݂��A�a��6�N�i713�N�j�����V�c�́u�����S�������D���߁v�ɂ��u�e�r�v�ɂȂ����ƍl������B

�@�獎�F���̌����ł́A�N�N�`�A�N�R�`�́A�u�Ή�̉Y�v�̌͊��������R�n�`��\�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����B�����A���̃N�N�`���u�Ή�̉Y�v�ƌ�����Ñ�̌̐��������ċe�r�~�n�ɍL��Ȏ��n�т��ł��Ă��������t����ꂽ�ƍl���Ă���B

�@�܂�A�e�r�́u�v�X�m�i�N�N�`�j�v���ꌹ�ł���B�u�N�N�`�v�Ƃ��A�u�N�R�`�v�́A�����R�̌E�n�ł���A�����s�`���s�`���������n�тł���B���ꂩ��q�ׂ�悤�ɓꕶ���ォ��퐶����̏����ɂ����ċe�r�~�n�ɂ́u�Ή�̉Y�v�Ƃ����傫�Ȍ��������B���́u�Ή�̉Y�v�̐�����������̎��n�тł���N�N�`���e�r�̌ꌹ�ł���B

�@鰎u�`�l�`�ɉ]���A�הn�䍑�̔ږ�ĂɑΛ������u��ߍ��v�́u�N�N�`�q�N�v�́A���̋e�r�여��ɐ��͂������������Ƃ̒��ł͂Ȃ��������B |

|

| ���Ԑ삩��Ԗ[��n��]�� |

|

| �R�@�u�Ή�̉Y�v�Ƃ� |

|

�@�ł́A��́u�Ή�̉Y�i�����̂���j�v�Ƃ͉����낤���B���́A�R�O�N�O�ɌF�{��w�̉Ȋw�h�����Ƃ��ċe�r�n���̒n������������@��āA�Ԗ[��n��т̒n���ׂ��B���̎����������Ƃ́A�Ԗ[��n�i�W��60�`80���j�̏�܂Ő����ɐZ�����Ă������オ����A9���N�O����4���N�O�܂ŃT���}�ɕC�G������e�r����R���ɂ����đ��݂����Ƃ������Ƃł���B4���N�O�ɋe�r����R���ɂ����Ēn�k�ϓ��ɂ���Ė~�n�ʂ��זv���A��n��̐��͈��������A4���N�O����ꕶ����̏I���܂ł́A�e���~�n�i�e�r����R���܂ł̕���j�́A�ΐ��̒��ɂ������B�i�}-�@�Ή�̉Y�Ɠꕶ��Ձj���̌��u�Ή�̉Y�v�ƌ����A�퐶����ɂȂ�Ǝ���ɐ��������n�߂āA���͈̔͂͂���k�����Ă������B

�@���������n�߂����ɂ����������̋Z�p�ƓS��̋Z�p���������l�X���Z�ݎn�߁A�엀�ȓy�n�Ɛ��Y�Z�p�Ƒ��܂��ċ��͂ȌÑ㍑�Ƃ�z�����B�����̐l�X�́A�C�_���Ƃ����A�ォ�����Ă����������͂ɐ�������Ă����`�Ղ��A�f�q�n���œW�J�����B |

|

|

|

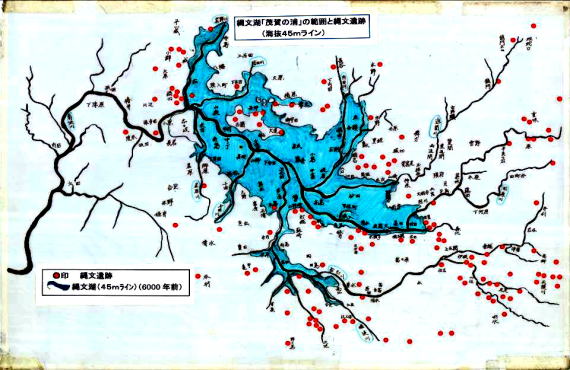

�@���N�O�ɒ獎�F���Ɗ�����ׂĎd��������@��āA�玁���u�e�r�ɑ�̑傫�Ȍ��������Ƃ����N�̘_���ɋ����������Ă��邪�A���͈̌̔͂������Ă���Ȃ����v�ƌ����āA�͈̔́i�C��45�����C���j�������Ă݂��B

�@�@�@�i�}�|�@�@�C��45�����C���Ɠꕶ��Ձj |

|

| �@�@�ꕶ�͈̔͂��C��45�����C���ň������킯 |

|

| �A�A�Ίݒi�u�ƊC���S�T���[�g�����C���ɂ��� |

|

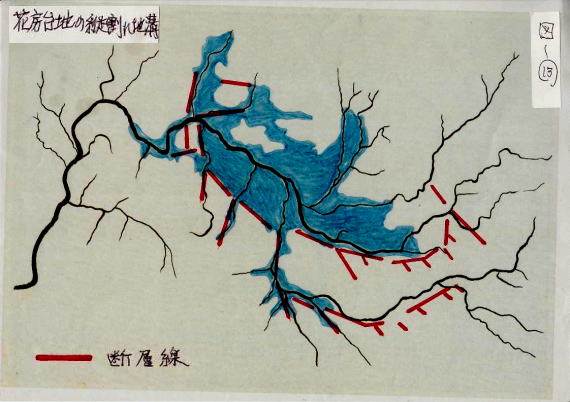

�@�e�r�~�n���ɂ́A���c�ƏW���̋��ɉ͊ݒi�u������B�[�삩�琼���ɂ����ĂQ���[�g���قǂ̒i�������肱�ꂪ���c�n�тƂ̋��E�ɂȂ��Ă���B���̋��E�����C��45�����C���ŁA�e���~�n�����������悤�ɘA�����đ����Ă���B���̉͊ݒi�u�̃��C��������ł����ēꕶ�̃��C���ɂ����B

�@�܂��A���c�̐��c�̒n��1���[�g���ɂ���S�y�w�ɂ́A2��4��N�O�̂`�s���ljΎR�D���܂܂�Ă���̂ŁA���̋e�r�~�n�̑͐ϕ��́A�ꕶ����̑͐ϕ��ł���ƒf�肵���B |

|

| �C�@�[��̌Ίݒi�u�͐ϕ��ɂ��� |

|

�@����ɁA�[��|�㐼���Ԃ̓��H�H���i���H�g���H���j�̍ہA���̂��Ƃ����������B���ʍ��ʒi�u�͍��I�w�\�ԃ{�N�|���{�N�̏��ő͐ς��Ă��邪�A�����ł͐ԃ{�N���E�����Ă���B�@�@�@�@�@�@�@

�����̉͊ݒi�u�͐ϕ��́A���Ԑ�̉~�I�w����ł��̏�ɍ��{�N�w�����ڏ���Ă���i�ԃ{�N�͂Ȃ��j�B���̍��{�N�̒���6��3�S�N�O�̊�E�A�J�z���ΎR�D���܂܂�Ă���B

�@�����̂��Ƃ���A�[��|�㐼���Ԃ̉͊ݒi�u��̑͐ϕ��́A�ԃ{�N�̑͐ώ����͐����ɂ��������A���{�N�̑͐ώ��ɂ͗���ɂ������Ƃ������Ƃ��ł���B�܂�A�����͓ꕶ����́u�Ή�̉Y�v�̂ӂ��ɂ��������Ă���B

���̒n�}�ɒ獎�F�����ꕶ��Ղ̕��z���d�˂���A�т����肵�����Ƃɂ��̊C���S�T���[�g�����C���Ɠꕶ��Ղ̕��z���҂������v�������Ƃł���B�܂�A�傫�Ȍ͈͓̔��ɂ͓ꕶ��Ղ́A�Ȃ������̂ł���B |

| �@�@�@�i�}�|�@�@�Ή�̉Y�Ɠꕶ��Ձj |

|

�@����ɁA�獎�F���͌Õ������傫�Ȍ̐_�b�E�`���ׂĂ��ꂽ�B����ɂ��ƁA���̒ʂ�ł���B

�@�u���S����`�L�v�i���i���N�E1772�N�j�ɂ���

�i�s�V�c�̌��A���̍��ɂ́u�k���̌v������A�u�����̑�T�v���Z��ł����B�V�c�͒n���́u���h�̑��_�v�ɖ����āA�u�⍪���R�����āA�ΐ����C�ɟ䂵�A���������������̑�T��ގ�����v�����āA�u���̐Պ��ēc�n�ƂȂ�B���]�c��O�璚�̓c�n���Ȃ�v�Ƃ���B

�@�����̐_�b�E�`���́A�S���ˋ�̍��b�ł͂Ȃ��A�n�w�I�Ɍ��Ă��A�ꕶ�E�퐶��Ղ̕��z�i�獎�F�������j������^�����B����Ă���Ǝv�����B

�@�Ȃ��u�Ή�̉Y�v�Ƃ������Ɩ����A�Ñ�̓`���ƌ���̉Ȋw����v��������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�܂�A��㍑���⎭�S����`�L�E��{�ЋL�ɂ��������Ƃƒn�������ɂ��e�r�~�n�̒n���̔S�y�w�̏���v�������Ƃɂ����̂ł���B

�@�ł́A�n�w�I���n����l�@���Ă݂悤�B |

|

| ���Ȃ��c��Ñ�Ή�Y�̒���i�̉��ɂ��̂悤�ȓ��H�Ɛ��H�����ԁj |

|

| �S�@�e�r�n���̌̍��� |

|

| �@�e���~�n�́A�S���ł��L���̒n�Ւ����n��ł���A���ݔN��0�A3�`�S�������x�̒����𑱂��Ă���B�N��0�A3�����ł��P���N�ł́A�R���ƂȂ�P�O���N�ł́A�R�O���ƂȂ�B�Ԗ[��n�Ƌe���~�n�̒i�������ς��ĂR�O���ł���̂ŁA�������x����v�Z����Ƃ��̒i�����ł���̂ɂP�O���N�����������ƂɂȂ�B�������e�n��̐Z�H��͐ς��l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Ԗ[��n�̍ʼn����Ɍ����鈢�h�]�R�ӗ��͐ϕ��́A�P�Q���N�O�̕��Ε��ƌ����Ă���̂ŁA��n�Ɩ~�n�ʂ̍��x���R�O���̌����ƈ�v����B���̒n�Ւ����͒��N�����Ɗ��f�w�Ƃ����`�Ō����B�Ԗ[��n�i���ϕW���U�O���j�Ƌe���~�n�i�C���R�O���j�̒i���́A���̊��f�w�ɂ���Ăł������̂ł���B |

| �@�@�@�i�}-�A�@�e�r�~�n�̒f�ʐ}�j |

|

|

|

�@�X���N�O�́A���h-�S�ӗ��ɂ���ċe���~�n���Ԗ[��n�Ɠ��������ŁA�e�n��⍇�u��́A�Ԗ[��n�̏�𗬂�Ă�����������������Ƃ��n�w���Ԗ[��n�̂��������Ō�����B���Ɉ��h-�S�ӗ��̒���͋e�n��̗���o�������u�X����ōǂ���ăT���}�ɕC�G����悤�ȑ傫�Ȍ��e�n���琼���u��R���܂ōL�����Ă����ƍl������B�i�X���N�O�̈��h-�S�ӗ���̖~�̖ʐς́A�P�R�O�D�X�����L�����[�g���j���̌�A�S���N�O�ɋe���~�n�f�w�ɂ���ċe���~�n�ʂ��זv����Ƌ��Ɍΐ��͈̔͂́A�e���~�n�������ƂȂ����B�ꕶ�i1.5���N�`�O�S���I�j�̍L���́A57�����L�����[�g���A�퐶�i�O4���I�`��3���I�j�̍L���́A22.7�����L�����[�g���ƂȂ����B

�@�e�r����R���Ɏ���e���i�����낭�j�~�n�́A�ǂ̂悤�Ȍo�߂����ǂ��č��̂悤�Ȍ`�ɂȂ����̂��낤���B���̎�|����ɂȂ�n�w���Ԗ[��n�̂��������Ō��邱�Ƃ��ł���B�Ԗ[��n�͈��h�ΎR�̕��Ε��ƌΐ��̑͐ϕ�����ł��Ă���ƌ����Ă������炢�ł���B

�Ԗ[��n�̖k���̖ʂ𓌂��琼�֏��ɒ��ׂĂ����Ǝ��̂悤�Ȍ��ʂł������B |

|

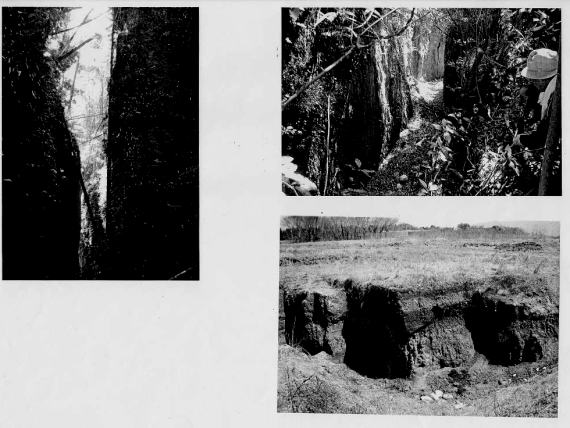

| �@�@�o�c�̒n�w�̗l�q |

|

| �@�o�c�́u���˂̒J�v�ƌĂ��n����i�����j��300���[�g���������Ă���B��6���[�g���[��15���[�g�����̒J�ŁA�y�̑������h�\4�ӗ��̑͐ϕ��ł���B�u�c����v�Ƃ́A�n�����ɂ���Ēn���̉ΎR�D�w��������ċ��ł��A�}�ɒn�Ւ������N���錻�ۂł���B |

| �@�@�@�i�ʐ^-�@�@�c���ꌻ�ہj |

|

|

|

| �@�Ԗ[�̋����̍�Ŕn���ω��̂���Ƃ��������ƈ��h�\4�ӗ��͐ϕ��̏�Ɍ���3���[�g���قǂ̍��I�w���̂��Ă���B����́A�l�����I�w�Ƃ����Ĉ��h�J���f���̐���4���N�O�̈��h�ΎR�̔����ɂ�藬�o�����Ƃ��̂��̂ł���B |

| �@�@�@�i�ʐ^-�A�@�n���ω����̘l�����I�w�j |

|

|

| �A�@�؊��q�̒n�w�̗l�q |

|

| �@�؊��q����Ԗ[��n�ւ̏��₪4�{���邪�A���̈�Ԑ����̍��o���Ă����Ɓu�Ԗ[�w�v�ƌĂ��n�w���͂����茩����B���̒n�w�́A���ƔS�y�̌ݑw�ŁA���̗��ꂪ�ɂ₩�ł��������Ƃ���Ă���B�����͈��h�\4�̑O���2�����ΐ����͐ϕ���������Ƃ���ł���B |

|

| �B�@�␣�̒n�w�̗l�q |

|

�@�␣�����ق���Ԗ[��n�Ɍ������⓹��o��ƗN�����o�Ă���J������B

�����̒n�w�́A�u�Ԗ[�w�v�ł��邪���h�\3�ӗ������̒��ɓ˓������؋���������B���h�\3�ӗ��̍��j�����ˏ�ɂЂъ��ꂵ�Ă��Đ�����ʂ��F�߂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�܂��A�n�w�̔N������肷����@�Ƃ��āA�`���A�J�z���ΎR�D��T�����@������B�`���A�J�z���ΎR�D�́A���������̓�̊C��ɂ����E�P���̉ΎR������ł����ΎR�D��6700�N�O�̕��Ε��ł���B�^�����̉ΎR�D�̒��ɐԒ��F�ł�������ڗ��̂ňĊO�������₷���B |

|

| �C�@�O��̒n�w�̗l�q |

|

| �@�O�쐅���̍���Ԗ[��n�̕��ɓo��ƉE��ɉԖ[�w�ƈ��h�\4��̍��I�w�i�ь��w�j�̕s�����ʂ�������B�܂�A���h�\4�̑͐ό�ɐ��̐Z�H�ɂ�舢�h�\4���������āA���̌�܂��ΐ��̒��ō��I���͐ς���������܂�Ă���B�Ԗ[��n�������ɂ�������A�n�\�ɏo����ω����Ă���l�q������B |

| �@�@�@�i�ʐ^�\�B�@�O��̕s�����ʁj |

|

|

| �D�@�����̒n�w�̗l�q |

|

| �@���������ق���㊁���Õ��ɓo���Ă����ƁA�Ԗ[�w�A���h�\4�A�ь��w�����ׂĂ݂���B�܂��A�����ł͉Ԗ[�w�̒�ӕ��ɃN���X���~�i�������A�������ΐ��Ɏ��ӕ��ł��������Ƃ���Ă���B |

| �i�ʐ^�]�C�@�N���X���~�i�j |

|

|

| �܂��A���h�|�S�ӗ��Ƃ��̏�ɐς��鍻�S�w��������B |

| �i�ʐ^�|�D�@�����̍��S���ʂɊ܂ލ��w�j |

|

|

| �E�@�ь��w�̒n�w�̗l�q |

|

| �@�ь�����Ԗ[��n�Ɍ��������o���Ă����ƈ��h�|4�̌�̌ΐ����͐ϕ��̗l�q���悭�킩��B�ь��w�̉����͗��a���r�����㕔�ɂȂ�ɂꗱ�a���������Ȃ荻�ƔS�y�̌ݑw�ɕς���Ă����B |

| �i�ʐ^�|�E�@�ь��w�j |

|

|

| �F ���c�̒n�w�̗l�q |

|

| �@���c�ł́A�ь����̌����ł��鍕���S�y�����c�̒n���ɑ��݂��邪�A���̒���2�D4���N�O�̂`�s���ljΎR�D��6�D3��N�O�̂`���A�J�z���ΎR�D�Ȃǂ�������B�܂�A2�D4���N�`6�D3��N�O�́A���Ȃ��Ƃ����̋��c�n��́A�ΐ��̒��ɂ��������Ƃ�����B |

| �i�}�|�B�@�Ԗ[��̕W������}�j |

|

|

| �T�@�Ñ�u�Ή�̉Y�v�̕ϑJ |

|

�@�Ԗ[��n�̒n�w�̕W���I�ȏd�Ȃ��͐}�|�R�̒ʂ�ł���B

���̐}�́A���ʂ��爢�h�]�R�ӗ��A�Ԗ[�w�A���h�]�S�ӗ��A���I�w�i�ь��w�j�\�y�ΎR�D�w�i�ԃ{�N�E���{�N�j�̏��ɑ͐ς��Ă���B�Ԗ[��n�̒n�w�͈�ӏ��ł��ꂪ�A�S��������킯�ł͂Ȃ����A���̕W���n�w�̂ǂ̕����������Ă��邱�ƂɂȂ�B�Ԗ[��n������Ɍ�����͈̂��h�]�S�ӗ��̌�傫�Ȍΐ��̂Ȃ��ɂ���������ł���B���̌㐔��ɂ킽��n�Օϓ��ɂ���ĉԖ[��n�͂������̃u���b�N�ɕʂ�Ă���B

�@���̐}�ʼnԖ[��n�`�����]�S��̍��I�w�́u���Ԃ���̍��I�w�v�܂ł́A�ΐ��̒��ɂ��������A���̌�̐ԃ{�N�A���{�N�̎���ɂȂ�Ɛ��̉e���������Ă��Ȃ��B�`�s���ljΎR�D��`���A�J�z����E�ΎR�D�̔N��́A�����Ă���̂ŁA�i�`�s���ljΎR�D�́A4��2��N�O�B�`���A�J�z����E�ΎR�D�́A6��3�S�N�O�j���Ԋu�ʼnΎR�D���͐ς����Ɖ��肷��ƁA���̉e�����痣��ĉ��N���������v�Z�ł���B���̌v�Z���Ƒ�n��ɐ��������Ȃ��Ė�S���N�o�߂��Ă���B

�@�܂�A�Ԗ[��n���f�w���N���ĂS���N�o�߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B���̌�́A��y�펞��A�ꕶ������o�Ė퐶����̎n�߂܂ŁA�e���~�n�́u�Ή�̉Y�v�Ƃ����傫�Ȍ̒��ɂ������B�퐶����̏��߂ɓ�c�̊₪����A�ΐ����ʖ��ɗ���o���Ƌe���~�n�́A�N�N�`�Ƃ�����L��Ȏ��n�тƂȂ����B�e�r���u�Ăǂ���v�Ƃ��ėL���Ȃ̂́A�e���~�n�����̐́A�傫�Ȍ��������߁A�S�y�����͐ς��y���삦�Ă��邩��ł��낤�B |

|

| �U�@�e���~�n�̌ΐ��̎��� |

|

| �i�P�j�̋敪 |

| �e���~�n�̌ΐ��̎����́A���̕\�̒ʂ�ł���B�i�\�|�@�@�̕ϑJ�j |

|

�̖���

|

���@�@��

|

�̖ʐ�

|

|

�@�@�@�@

�Ԗ[�w�̌`����

|

���h�R�ӗ���̖~��

|

���i�Γ��a�ɑ���

|

|

12���N�O

|

��150��������

|

|

�@�@�@�A

���h4�ӗ��~��

|

���h�S�ӗ���̖~��

|

130.9��������

|

|

9���N�O

|

���i���a����

|

|

�@�@�@�B

�ꕶ�u�Ή�̉Y�v

|

�ꕶ����

|

57��������

|

|

1.5���N�O�`�O4���I

|

�T���}�Α���

|

|

�@�@�@�C

�퐶�u�Ή�̉Y�v

|

�퐶����O��

|

22.7��������

|

|

�O�S���I�`�I����3���I

|

�����Α���

|

|

| �F���i�Γ��a�ɑ����Ƃ́A�Ή�̉Y�̌`�������ۂ���i�ɓ��邱�� |

|

| �i�Q�j4��̈��h�ӗ��̂��Ƃ̌ΐ��̕ϑJ |

|

�@�e�r�~�n�̖k���̎R�ɂ́A�ω��x�̊L����s������I�ⓙ�A���˓��C�̉������_��܂ő����Ă����؋����c���Ă���B���̌�A���h�R��4��̕��ɂ���ē��C�́A���߂��邪�A���̓s�x�e�r��̐��͏o���������A�e�r�~�n�ɂ͌��ł����B12���N�O�̈��h�]�R�ӗ��̌�̌���퐶����̌u�Ή�̉Y�v�܂�4��̌̎��オ�������B

�傫��������4��ɓn��ΐ��̕ϑJ������B |

|

| �@ 12���N�O�̌ΐ� |

|

| �@���h�|3�̌�̌Ŋ�����B���Ɍ̂ӂ����N���X���~�i���F�߂���B�W��60���[�g�����C���ŋ����B |

|

| �A 9���N�O |

|

| �@�@���h�|�S�̌�̌ŁA���h�̑�ӗ��ɂ���ċe�r�삪����������A�u�X��̐��̏o�����ǂ���Ăł����L��Ȍł���B |

|

| �B �ꕶ����i�}�|�@�@�ꕶ�j |

|

| �@�W��45�����C���ň͂܂��ŁA���͈͓̔��ɂ͓ꕶ��Ղ͂Ȃ��B |

|

| �C �퐶����̌ΐ��i�}�|�C�@�퐶�j |

|

| �@�u�X��̑�n�̈�p������Đ��̂͂������ł��āA�ΐ����������Ȃ��Ă������́u�Ή�̉Y�v�ł���B���̍����Z�p���������l�X���e�r�~�n�ɗ��������ƍl������B |

| �@�@�@�i�}�|�C�@�u�Ή�̉Y�v�Ɩ퐶��Ձj |

| �@�퐶����ɂȂ�Ɓu�Ή�̉Y�v�̐��������n�߁A�ꕶ����ɂ͌ΐ��̒��������Ƃ���ɖ퐶�̏Z�����ł��n�߂����Ƃ����̐}�ł悭������B |

| �@�@�@�i�}�\�D�ꕶ�̐�����������̖퐶��Ձj |

|

| �@���̐}�|�D��3�Ԃ̒n�_�́A�������܂������Ƃ���ł��邪�A�������w���̍��A�����̊O����Ղ���f�����ݑK�����A����̍l�Êw�������������ɓ��������Ƃ�����B���̌��ʁA�������퐶�Z���̐Ղł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B |

|

| �V�@�u�ÊՁv�n���Ɩ퐶����ɂł����V������ |

|

�@�ꕶ�̊C���͂S�Tm�ł��邪�A�퐶����ɂ́A�ΐ��������n�߂�B�e���~�n�ɂ́A�C���R�T�����C���Ɂu�ÊՁv�n��������ł���B�k�ÊՁA��ÊՁA�V�ÊՁA�L���ÊՁi���c�j�A�A�ÊՂȂǂ̒n��́A�݂�ȊC���R�T���ł���B�����̒n��́A�퐶���㏉�����P����̖��W�n��ł���B�퐶����̏��߂���A�Ή�̉Y�̐��������n�߂��Ƃ���ɂ��������l�X���Z�ݎn�߂����Ƃ���Ă���B��������܂ł����̌ÊՒn��͑����ɂȂ��Ă����B

�@���̌�A�ΐ��͂���Ɍ�ނ��A�C���R�Q���ɌΊ݂��������B���钬�ł́A�C���R�O�����C���̒n��ɂ́A�u�������v�̂��n�����A�Ȃ��Ă���B���̂��Ƃ́A��q����B |

|

| �W�@�u�Ή�̉Y�v�̖��O�̗R�� |

|

| �@�@�����Õ��ƌÑ�u�Ή�̉Y�v |

|

| �@�e�r�s�̋e�r�~�n���ӂ̈��h�n���ÊD��̊�ǂɂ́A�ǂ��ɂ������Õ������݂���B���̒��ł悭�m���Ă���̂́A���ˌ������Õ��Q�A�j�����Õ��Q�A�؊��q�����Õ��Q�A�o�c�����Õ��Q���ł���B�R���s�ɂ́A�Ñ�u�Ή�̉Y�v�ɖʂ��āA�⌴�����Õ��Q���n�߁A����A�u�X��A���A�����r�Ȃǂɉ����Õ��Q������������B�@�܂��A�S���̑��������Õ��̂U�����F�{���ɂ���A����8�����u�Ή�̉Y�v���Ӌy�ыe�r����ӂɂ���B |

| �@�@�@�i�@�ʐ^�|�F�@�����Õ��j |

|

|

| �A�@�����Õ��Ɵq�i������j�̕��K |

|

�@�q�i������j�Ƃ́A���{�̌Ñ�ɍs���Ă��������V��ŁA���҂�{������܂ł�3�T�ԁ`3�����ԉ����Ɉ�̂������u���A���҂̍ŏI�I�ȁu���v�����͂��A�������Ĕ[������V���ł���B�i�ʐ^�]�F�@�⌴�̉����Õ��Q�j

�@�u�Ή�̉Y�v�Ί݂ɉ����Õ��������̂́A�ŏI�I�Ɋ������u���鎞�A���邽�߂ɐ����K�v������ł��낤�B�܂��A�u�q�v�̕��K�����̂́A�C�m�����ł���̂ŁA�̎��ӂɈ��u���A�×��̗g�q�]�ɋA�����悤�ȋC�����ɂ��Ď��҂̗���Ԃ߂����̂ƍl������B |

|

| �B�@�u�Ή�̉Y�v�̖��O�̗R�� |

|

�@��㍑���ɂ́A���k�ɂ������Ñ���u���ÖΉ�m�Y�g�̃X���i���v�Ƃ���B���́A���X�́u�J���̉Y�v�ł������̂��A�Õ����㒆�E����ɟq�i������j������悤�ɂȂ��Ă���u�Ή�i���K�j�̉Y�v�ƂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B����́A�Ñ�u�Ή�̉Y�v���ӂɂ́A�u���{�A���ΐ�A�����r�A����A���Ώ����A���Εʗ��_�ЁA���ΘZ�n���v�Ȃǁu�����v�̒n�������ɑ�������ł���B�A�ؒ��M���i�]���j�̉J�R�_�Ёi�C�_�j�����߂�ƍ��u��ƖL�c��E�Ėڐ�E�����E�㐶��i��Ԃ���j���Z��̍����_���L����B�L�c�쉈���́A�u���v�n�������ɑ����B���u���т́A�u��c�v�n���������A���̒n��̖L��������Ă���B

�@�����̏㗬�ɂ́A�u����̏����v�������т������Ɠ`������u����̐v������B�܂��A����삪�Ή�̉Y�ɗ��ꍞ�ޖ��ɂ́u������Ձv������ꕶ����퐶�E�Ñ�̘A��������Ղ�����Ă���B |

| �@�@�@�i�ʐ^-�G�@�����̖퐶�y��j |

|

|

| �X�@��B�̒n�Ղ̓����Ƌe�r�~�n |

|

�@�e�r�s����R���s�ɂ�����e���~�n�́A�ǂ̂悤�Ȑ��藧���Ȃ̂��낤���B���̎肪����ɂȂ���̂��A���̂悤�Ȓ������炤�������m�邱�Ƃ��ł���B

�@�ߋ�90�N�Ԃ̋�B�n���̒n�k�ϓ��̐}�����Ă݂�ƁA������B�̐����͒��������~���A���ɗL���C�k���\�F�{�������̕ϓ��i�|�S�����^�N�j���������B

�@�ߋ�90�N�Ԃ̋�B�n���̒n�k�ϓ��̒������ʂ�����ƒ�����B�̐����͒������n�Ւ��~���A��B����k�Ɉ�����Ă����������B |

| �@�@�@�i�@�}�|�E�@��B�̒n�Ղ̓����j |

|

|

�܂�e�r����R���ɂ����ẮA��B�ł��L���̒n�Ւ����n��ł���Ƃ������Ƃł���B����́A��B�k���Ƌ�B�암�ł́A�n�k�̓������t�ɂȂ��Ă��邽�ߒ�����B�͈��������Ċזv����n��ɂȂ��Ă��邩��ł���B

�@

���˓��C�\�_��n�a�т��e�r�~�n���т��Ă��邽�߂ɁA�k��B�Ɠ��B�͏�ɊJ������A�����B�́A2�̓��ɂȂ�Ƃ����Ă���B |

| �i�}-�F�@�T�O���N���B�^��j |

|

|

| �@�e�r�\�R���̓��������̊��f�w�́A���̐��˓��C�\�_��n�a�т̌���ł���B�u�Ή�̉Y�v�̐����������̂́A�g�c��f�w�ɂ����̂ł��邪�A������e�r�~�n�ɂ����铌�������̂Ђъ���̈�ł���B�܂��A�Ԗ[��n�⎭�����̑�n�ɂ́A�������̒n�a��������B |

| �@�@�@�i�}�|�G�@�e���~�n�̊��f�w�j |

|

|

�@�����̒n�a�́A���������̊��f�w�ɑ���45�x�̊p�x�Őڂ��Ă���B�������A��B�k���Ƌ�B�암�ł́A�n�k�̓������t�ɂȂ��Ă��邽�߂ł���B�n�k�̓����ɂ���Ēn�Ղ́A���݊���ꂽ�K���X�̂悤�ɏ����ȑ�n��̃u���b�N�ƂȂ��Ďc���Ă���B

�@���ɁA�e�r�~�n���ӂ̐_�Ђ̕��z����e�r�́u�N�j�v�̐��藧���ɂ��čl���Ă݂����B |

|

| �P�O�@�e�r�~�n���ӂ̐_�Ђ̕��z�� |

|

| �i�P�j�@�C�_�i�ȒÌ��j�Ƌe�r |

|

�@�ȒÌ��_�Ђ́A�ʖ��̊C�݉����ɑя�ɕ��z���Ă��邪�A�e�r�~�n�ł��T�ӏ�����B�R���s�쓇�̓쓇�����_�Ћ����Ɂu�ȒÌ����_�Ёv�A���{�������Ɂu�㊁���_�Ёv�E�u�������_�Ёv�A�e�r�s���钬��Ɂu�����_�Ёv�A�A�ؒ��M���Ɂu�J�R�{�v�̂T�Ђ�����ł���B�C�_�͊C�̎��_�ł���̂ŊC�݉����ɂ���̂����ʂł��邪�A�e�r�̂悤�ɊC���牓�����ꂽ�������ɂ���̂͋H�ł���B�u�㊁���_�Ёv�E�u�������_�Ёv�E�u�����_�Ёv�E�u�J�R�{�v�́A�퐶�u�Ή�̉Y�v�̌Β��y�ьΊ݂ɂ���A�ȒÌ��̐_�ƊW���Ă���B

�@�㊁���ɂ́A�C�_�_�Ђ̉��̔�����u������v�̍��Ղ������u�J�i�N�\�v���o�y���Ă���B�ȒÌ��̐_�Ɓu������v�̊W�������Ă���B�܂��A�������_�Ђɂ́A���w�蕶�����̗��̌����Ȓ������f���ۑ�����Ă���B�܂��A���̒b�艮�_�Ђ̐^�����̎����_�Ђ́A�����ɋP������Ր_�ɂ��Ă���B���̒n��̐_�Ђ́A�O�Ћ��ɊC�_�̐_���Ր_�ɂ��Ă���A�C�m�����Ƃ̂�����肪�l������B |

|

| �i�Q�j�@�C�_�_�ЂƔ����{ |

|

�@�u���S����`�L�v�́u��{�ЋL�v�ɂ��A�w�܂����{�̖k���̌��A���h�̑�_�ɁA��i���_�V�c�j�����ĞH���u���������ׂ��v�Ƃ���B��_����ւ�A�݂̊Ɏ����āA�u�C�_�A���m����v�ƁA���ɗ����Q��ɗj���A��_�A�⍪���R�����āA�ΐ����C�ɟ䂷�B���̐ՁA���ƂȂ�A�R�����������́A���̎u�X��E�����E��c�E�ۑ��c�A���̊Ԃ̐Εǂ������x�Ƃ���B

��c�̑�T�`�����c���Ă��锪���_�Ђ́A��c���ꔪ���{�̐^�������ɂ���B���h��_���u�C�_�A���m����v�Ƌ��Ƃ������Q��ɗj���A�u�J���S���W���]�����R���_�P���v�ƕςȖ��������������B�Ƃ����̂́A���̊C�_�́A�����⎛���́u�ȒÌ��̐_�v�̐��i�j���̂�Ɓj�ł͂Ȃ������낤���B

�@�ꕶ�u�Ή�̉Y�v�̎��͂̌Ίݒi�u��ɂ́A�傫�Ȕ����_�Ђ�������ׂĂ���B�u�Ή�̉Y�v�̐����������̐_�X�̍R������������悤�ł���B

�܂��A�L�c����ӂɂ́A���ΐ_�Ђ���Βn�����������邱�Ƃ����ڂ̓I�ł���B |

|

| �_���c�@�Ɖ��_�V�c���J��Ƃ����c���ꔪ���{�i�������j |

|

| �i�R�j�����_�ЂƁu�Ή�̉Y�v |

|

| �@�e�r�~�n���ӂ̐_�Јꗗ�y�т��̔z�u�}������Ă݂Ċ����邱�Ƃ́A�����_�Ђ��ꕶ�u�Ή�̉Y�v�̌Ί݂ɏW�����ĕ���ł��邱�Ƃł���B�������A�l�̏Z�݉Ƃ̑������̒n���̏d�v�Ȓ��S�n�I�ꏊ���߂Ă���B�����_�Ђ́A�ꕶ�u�Ή�̉Y�v�͈͓̔��ɂ����݂��邪�A�����͑n���N�オ��������ȍ~�ɐ�c���ꔪ���{���犨�肵�����̂ł���B�ꕶ�u�Ή�̉Y�v���ӂɂ��锪���_�Ђň�ԌÂ��̂́A��c���ꔪ���{�ł���A446�N�̑n���ŁA�_���c�@���j�_���Ր_�Ƃ��Ă���B���̑��A�Â����Ɉɑq�����{�i709�N�j�R�k�����{�i709�N�j�쌴�����{�i796�N�j���씪���{�i807�N�j��c�����{�i932�N�j�����_�Ёi935�N�j�Α������_�Ёi935�N�j�⌴�����{�i938�`947�N�j����o�_�Ёi939�N�j���̑��̔����_�Ђ́A�������㒆���ȍ~�i1000�N�ȍ~�j�̊����ł���B���ɎR���s�́u�Ή�̉Y�v���ӂɂ͌Ñ�����͂ނ悤�ɔ����_�Ђ��z�u����Ă���B�������A�C�_�_�ЂƑΛ�����悤�ɔz�u����Ă��邱�Ƃ������[���B�܂��A�S�̐��Y�Ɋւ��n���ƊC�_�_�Ђ̂���n�悪��v���Ă��邱�Ƃ������[���B |

|

| �i�S�j�u�Ή�̉Y�v���ӂ̐_�X�̓��� |

|

| �@ |

�ʖ��n��͐_�Ђ̎�ނ����ɑ����B���n��ɔ�ׂđ����̂́A�C�_�_�ЁA�F��_�ЁA�V�q�{�A�c��_�{�������̂������ł���B�C�_�_�Ђ́A�Â��C�ݐ��ɑт��Ȃ��đ��݂���B�V�q�{�́A�ɑq�n��ɑ����B |

| �A |

�R���E���{�n��̐_�Ђ̓����Ƃ��Ĕ����_�Ђ����S�I�n��ɕK�����݂���B�����_�Ђ��A�n��̒��S���߂Ă���B�܂��A�V�_���́u�n�̐_�v���J��Ƃ��낪�����B�m���V�c���J��u��{�_�Ёv��15�Ђ�����͓̂����I�ł���B |

| �B |

�e�r�n��̐_�Ђ̓����Ƃ��āu���h�_�Ёv�������A���h�n���Ƃ̊֘A���[�����Ƃ���Ă���B�܂��A�����_�Ђ��e�r�n����57�p�[�Z���g���߂Ă��邱�Ƃ������I�ł���B |

| �C |

�e�r�s�ؒ�ɂ́A�u��R�_�̐_�v���܂�u���ؒ�_�Ёv������B��όÂ��_�Ђł���A�ꕶ�̍œ��[�ɂ�����B�����ɂ́A���㐅�R�������Ƃ����`��������B |

| �D |

�Ή�̉Y�̖k�[�ɑ��NJω�������A�C���ω��Ƃ����B���̒n�́A���{�ł�����������Ă���u�A�C���g�r�J�Y���v������B���Y�n�́A�����암�̗g�q�]����ł���B���̑��NJω��̗��R�Ɂu��ˁv�i�݂���������j�Ƃ����Õ�������B�n���̐l�́A�u�E�K���t�L�A�G�Y�m���v�̌�˂Ƃ����B |

|

|

| �����������{ |

|

| ���ЎГa�V��̗��̒��� |

|

| �P�P�@���h���Ƌe�r�� |

|

| �i���h�J���f���̕ϑJ�j |

|

| ���h���Ƌe�r���̔ɉh�̎����ɂ��čl����ƁA�e�r�~�n�̂ق����A���h�J�������ɂ͓K��������������B������ɁA�e�r����舢�h���̕��������������琨�͂��������̂͂Ȃ����B����́A�e�r�~�n�̕����A���܂ł��ΐ����c��������ł͂Ȃ����B���h�J�̌ΐ���������̂�������������A���̓`���Ƌ��Ɉ��ɓK�������n������������Ă�������ł͂Ȃ��낤���B |

| �@ |

���h�J�Ɠ싽�J�ł́A�ΐ��̎������قȂ�B�싽�J�̌ΐ��́A��S���N�O�ɏ��ł����B�i�n�ӈ꓿���̈�{���j�u���h�ΎR�̐��������v���j

|

| �A |

���h�J�́A4���N�O�̍�����H���n��A�Ԑ��n��A��Ö�n��ɂ���ĐԐ��g���l���Ǝ�{�q�ꈢ�h�x��t�߂ʼn����~�߂�ꂽ�B

�i�n�ӈ꓿���̈�{���j�u���h�ΎR�̐��������vp�D87���j

���̕t�߂̕W����芷�Z���Ĉ��h�J�̌ΐ��ʕW����500���Ƒz�肵���B |

| �B |

�n�ӈ꓿�����u�W��500���̐��ň��h�J�̌́A���ł���v�Əq�ׂĂ���B

�@�i�n�ӈ꓿���̈�{���j�u���h�ΎR�̐��������vp�D87���j |

| �C |

���h�J�́A4���N�O����6000�N�O�̊��Ԃł���B

�i���u���h�ΎR�̐��������v���D86�j

�A�J�z���ΎR�D�i6300�N�O�j���A���h�J�̎���Ŕ�������Ă��邪�A���̎Y�瓖���A����͗������Ă������Ƃ�����Ă���B

�u����12�N�t�Ɉ��h������t�߂̉͐�H������ŁA�n����5m�Ɋ�E�A�J�z���ΎR�D���m�F���ꂽ�B��E�A�J�z���ΎR�D�̏�ɂ́A���w�̍��{�N�y�����ތ����ΎR�D�w�������邪�A���炩�Ɍɑ͐ς������Ƃ������؋��͑��݂��Ȃ��B�܂��A���q�̃{�[�����O���瓾��ꂽ�����̐A���ԕ������������Ƃ���A���Ȃ��Ƃ�6000�N�O�܂łɌ����ł��Ă����Ɛ��肵�Ă���B�v�i�n�ӈ꓿���̈�{���j�u���h�ΎR�̐��������vp�D122���j |

| �D |

�ȏ�̂��Ƃ���A�W��500���̓������ň��������h�J�͈̔͂́A�ʎ��̒ʂ�ł���B |

| �E |

�ΐ��̍ō����ʂ́A�W��520�����x�ł��������A�ꕶ����ɂ͕W��500�����x�ɂȂ����B����́A����`������t�߂̐Z�H�ɂ�鐅�ʂ̒ቺ�ɂ��B

|

| �F |

�ꕶ�ӊ��ɂ́A�Ȃ����ʂ��ቺ���A�W��480�����x�ƂȂ����B����̓J���f�����̉��c��ɓꕶ�ӊ��̈�Ղ����邱�Ƃ��番����B�ꕶ�ӊ��̈�Ղ́A���h�O�֎R�̏ォ��J���f�����̎Ζʂɐi�o����X���ɂ���B�i�G�@���u�̈�{���j�u���ڒ˂ƈ��h�����vp�D57���j |

| �G |

�퐶����ɂȂ�ƃJ���f�����̌ΐ��́A�قƂ�Lj�������Ԃł������������肪���������ɂ���Ō��̏�Ԃł������낤�ƍl������B���̓`���Ǝ������킹���悤�Ɉ��h�J�͐�D�̎��R�̐��c��Ԃł������̂ł���B�e�r�~�n�́A�ꕶ�ӊ�����퐶���㏉���܂Ōΐ����c���Ă����̂ŁA���h�J����삪�x�ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B |

|

|

| �P�Q�@�e�r�̂��낢��Ȓn�� |

|

| �i�P�j�@�ĂƓS�Ǝ\�̓`���Ƌe�r�̒n�� |

|

| �@�@�Ñ�Ăɂ��� |

|

�퐶����̏��߂ɁA�e���~�n�ɂ������Ñ�u�Ή�̉Y�v�̐��������Ƌe�r����R���ɂ����ẮA�엀�Ȏ��n�ł���A���R�̐��c�ƂȂ����ł��낤�B����������삪���{�ɓ`����������ł���B�ԕāi�Ñ�āj�����{�̈��̂͂��߂ɍ��ꂽ��ނł���Ƃ����Ă���B

�e�r�s�����n��ł́A���ł��Ñ�Ă͔̍|������ł���B�������Ñ�Ă̗��j��R�����Ă݂�Ɛg�����x�̎n�܂�Ɍ��т��B |

|

| �A�@����̖퐶�y��ɂ����Ñ�Ă̖��� |

|

| �@����n��́u�퐶���c�v�i���n�̏�m���Ձj��������i�W���|�j�J��j�̂����퐶�y�킪�o�y���Ă���B�i���钬�j�j���̖퐶�O���ɐ��c���̋Z�p�ƂƂ��ɓ��{�ɓ`�d�������́A�g�q�]����������Y�n�Ƃ���W���|�j�J�킾�Ƃ���Ă���B�W���|�j�J��́A�C���f�B�J��ɔ�ׂĊۂ݂�тт����ł���B���̎���̖퐶�y��ɂ��Ă������̂��ĉ���́A7��4�ł��Ē����ő啝�́A1.75�i�W���|�j�J���2.0�ȉ��j�ŃW���|�j�J��ł���B |

|

| �B�@�Ñ�ĂƋM�G���x |

|

�@���āA�퐶����ɔ��B�����Ñ�Ă̐���k��́A���{�l�̕ĐH�̎n�܂�ł���ƂƂ��ɁA�M�G���x�̎n�܂�ł���B�]���̈���͒��~����A�n�x�̍��i�Љ�I�g���j�����ꂽ�B

�@�퐶����Ɂu�`�l�v�̗����ƂƂ��ɐ��c�k��Ƌ�����̋Z�p����������A���c�����c������Ă����ƂƂ��ɐH���̒~���ɂ���ĕn�x�̍������܂�A�x�߂�҂͌��͂����悤�ɂȂ�A�x�z�҂Ɣ�x�z�҂����܂ꂽ�B�x�z������̂����ʂ���悤�ɂȂ����B�������āA�嗤������`���ƂƂ��Ɂu�M�G�ϔO�v���������ꂽ�B

701�N��߂̂��ƂɔǓc�����@��������A�����c������������̂́u�ǖ��v�Ƃ���A�����c�̐��������l�́u�˖��v�Ƃ��ꂽ�B�����c�̐��x�ɂ��A6�Έȏ�̒j�q�i�ǖ��j�ɂ́A2���̐��c���^�����A�G���ɂ́A���̎O���̈ꂪ�^����ꂽ�B

�@�u�`�l�v�ɂ��g�q�]����̈��̓`���ƂƂ��ɁA�����̎̋����i�M�G�ϔO�j���������܂ꂽ���Ƃ��A���{�ɂ�����g���ϔO�̊�b�ł���B

�@�]�ˎ���̐g�����x�́A���̑G�������̂܂܈����p���ꂽ���̂ł͂Ȃ����A���{�l�̈ӎ��̒��ɋM�G�ϔO���萶���邱�ƂƂȂ����B |

|

| �i�Q�j�@�J�b�p�Ƌe�r |

|

����18�N10���ɋe�r�s�őS���J�b�p�������s��ꂽ�B

�F�{���ł́A����i�����쐅�n�j�Ƌe�r�i�e�r�쐅�n�j���J�b�p�̖{���n�ł���Ƃ̂��ƁB

�J�b�p�́A���̐_�ł������łȂ��A�S�i���j�̐_�ł���A�i�Ɨt���сj�̐_�ł���B�J�b�p�ƓS�ƏƗt���тƂ́A�O�_�Z�b�g�ł���B�J�b�p�́A����̐_�ł���B

�����琻�S�Ɋւ��āu���S7���ɒY3���v�Ƃ������t������B������S�̐��Y�ɂ́A���S�ƖؒY�̓Z�b�g�ł���B�͌�����ӂɒ߁i�J���ɋ��ɒ��̃c���j�������̂́A�������S�̒n�ł��邱�Ƃ��������킹��B

�i�F�{�n��������̏��藴�玁�̐��j

�@�Î��L�̃I�I���}�c�~�m���̍��Ɂu�N�N�`�q�R�́A�̐_�v�Ƃ���B�u�N�N�`�q�R�v�́A�u�N�N�`�v�܂�E�n�A��n�A�X�Βn�ɏZ�ށu�q�R�v�܂�j���ł���B�i�n�����T�j�ꕶ����́A�l�X�͍��n�⍂��E��n�ɏZ��ł������A��n��~�n�ɂ��l���Z�ނ悤�ɂȂ������A���������~�n�ɏZ�ݒ����A�����n�߂��l�X���u�N�N�`�q�R�v�ƌĂ̂ł͂Ȃ��낤���B |

|

| �i�R�j�\�̓`���������n�� |

|

| �@�e�r�s���钬�Ɂu�܊C�v�Ƃ����n��������B�����͂��Ƃ́u�\���v���{���̊����ł������ƌ����B�\��`�����W�c���Z�ݒ������̂ł��낤�B��サ�炭�܂ł́A���̒n��͎\�̎��炪���ɐ���ł������B���͂ɂ́A�V�_��i�l���̐�j������H���A�֒ˁA�����ȂǓn���n�W�c�̒n�������W���Ă��ċ����[���B |

|

| �i�S�j�������̂��n�� |

|

| �@ |

���钬���ӂ́������̂��n��

�@�������ɂ���u�������v�ȂǁA���̂��n���́A�u�Ή�̉Y�v�̌ΐ��������n�߂�����A���������Ƃ���ł���B�����A�����A�����A�˓c���A�����A�����A�M���A�c���ȂǓ��̂��n���́A�̂͌̒��̓������n�т̒��̔����n�ł��������Ƃ������Ă���B |

| �A |

�쓇�Ƃ����n��

�R���勴�̓�Ɂu�쓇�v�Ƃ��������n������B�F�{�n����������̑O�c�R�����ɂ��A�u�R���̓쐼��т́A�^���̏�P�n�тŐ��Q���邱�Ƃ������A�����ɐ�M��݂��Ƃ����������ƕ����B�ߔN��h����������A�����ł͐��Q�͏��Ȃ��Ȃ����B�쓇�͉J���ł��������Ȃ��Ń|�b�J�������сA���Ɍ����邱�Ƃ���t����ꂽ�n���ł��낤�B

�퐶����́u�Ή�̉Y�v�́A�W��30�����C���͈͓̔���z�肵�Ă��邪�A�u�쓇�v�t�߂́A�W��20���Ȃ̂ɖ퐶������P������E�����Ȃǂ̗A�������킪�o�y���Ă���B |

|

|

| �P�R�@�e�r�͋�z���� |

|

�@�퐶����ɂȂ�Ɓu�Ή�̉Y�v�̐�����������ɐV���������ł��Ă����B�����̃����͐��c�������邽�߂̏o���ł������B�����āA�~�n�ʂ���i������n��̌����炵�̗ǂ��Ƃ���ɂ́A����������N�j���ł��n�߂��B�Ԗ[��n�̏�����ՁA�O���c��ՁA��i���Ăȁj��n�̏�m���ՁA���c��ՁA�O����ՁA�R���ՁA�ӓc�����ՁA���ۓc������ՂȂǂ́A�퐶����ɋ}���ɐ��͂������N�j�ł���B

�@���n�̓˒[�́u��̏��Ձv�́A���@�����u�g�샖����Ձv�ɕC�G����傫�ȃN�j�ł������낤�Ƃ����Ă���B��������ݐ���o�y���Ă���B���̌�Ԗ[��n�ł́A������Ղ����@����퐶�y�퓙���R���e�i�Q�O�O�O���قǏo�y�����B�T���̐�����Q�{�̓S�̒ނ�j�Ȃǂ��o�y���Ă��苻���[���B鰎u�`�l�`�Ɂu�c���̓�ɋ�z������A�j�q�����ƂȂ��A���̊��ɋ�Òq�ڋ炠��A�����ɑ������c�v�Ƃ��邪�A�e�r�͋f�q��Ȃǂ���A���n�����u�N�N�`�v�ƌĂ�Ă����B�u�N�N�`�q�N�v�́A�e�r�여��̌Ñ㍑�Ƃ����钷���ł͂Ȃ������낤���B��z���́A�e�r�A�R���A�e���A�ʖ��Ȃǂ̋e�r�여��ɂ܂�����A�����ł������낤�B |

|

| �P�S�@ ������ |

|

�@�@�e�r�́A�ꕶ���ォ��퐶����ɂ́u�Ή�̉Y�v�Ƃ����傫�Ȍ̒��ɂ������B�R���̓�c�̊₪����A�ΐ��������Ƌe�r�~�n�́A�N�N�`�i�N�R�`�j�Ƃ�����L��Ȏ��n�тł������B

�@�e�r���u�Ăǂ���v�Ƃ��ėL���Ȃ̂́A�e�r�~�n�����̐́A�傫�Ȍ��������߁A�y���삦�Ă��邩��ł��낤�B�퐶����Ɂu�`�l�v�̗����Ƌ��ɐ��c�k��Ƌ�����̋Z�p����������A���n�����c������Ă����ƁA�e�r�͋��͂ȍ����`�����Ă������B���ꂪ�הn�䍑���ߍ��ł͂Ȃ��������B

�@�@���y�̒n�j�ׂĂ�����A���̊Ԃɂ��l�Ԃ̗��j�ׂ邱�ƂɂȂ��Ă����B�l�Ԃ̗��j�ׂĂ����ƁA�n���̗��j�����ׂ����Ȃ�Ǝv���B���̈Ӗ��ŁA�ǂꂾ�������ɗ��ĂK���ł���B

�@�@�n���̗��j�͑s��ŁA���ԓI�ɋ�ԓI�ɁA��炩�ȋC�����ɂȂ��Ƃ��낪�K�����Ǝv���B |

|

| �F�{���e�r�s�@���� �p |